Day 1復習

- self-study:p.10-14、p.16-17

Day 2 :本日の学習内容

- ノートとりの極意:自発的に!板書を写すだけのクセから抜けよう。(目標:秘書に採用されるようなノートづくりを!

- Summaryの悩み:何を書けばいいか、どうまとめたらいいか、何を主語にしたらいいか???

- 考えることを身につける:終点に早くつくことを求めるよりも、終点まで到達するプロセスが大事なトレーニング。

- おまけ:時事ニュース、特に新聞報道記事から「トピック」「メインアイディア」の取り方を学ぶ方法。

- p.23 Organizer,

- self-study:p.25〜29、p.34-35

長文の聞き方・読み方:つかんだら離さない

- 各パラグラフのトピックをつかむ。

- Main ideaとsupporting detailsを分類する。

- タイトルを忘れない!

- Predictionを欠かさない。次へ次へと推測をしながら、確認していく。(憶測、思い込み禁止!)

- andは時には「等位」ではない。→”Changing Lifestyles and New Eating Habits”の”and”は、因果関係を示す役目。ただの「と」ではない。

サマリーの書き方

- 日本語アタマの悪いクセ(主語がやたらに長い等)から脱却しよう。

- だらだら語彙を並べて長くしているのに、情報が不足している・・という愚文にならないようにしよう。

- detailsに踏み込まないようにしよう。(もっと内容まで踏み込んで、が求められる場合を除く)

- 動詞に行き詰まったら、主語の視点を変えて推敲する。

- 重複する情報、余分ないいまわし(redundancy)は消す。→コンサイスに最大限に伝える!

- 重複する語彙表現を改良できるだけ、改良する。(時には断念もしかたがない)

- 上級者は、幾通りもの表現を考えられるようにする。

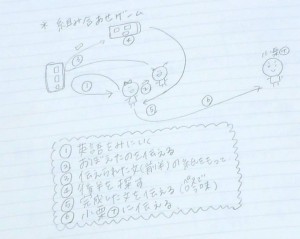

本日のアクティビティ:聞けるようになるために読むペアレッスン[1]

- 5段落の中にあるセンテンスがバラバラのカード(26枚)に。(抜粋センテンスは本文のまま)

- ペアで、内容にそってカードを分類。

- 分類されたカードを、マクロ情報(topic sentenceやmain ideaかも)、ミクロ情報(supporting details)、ミクロの中のさらにミクロ・・と分類

- ヒント1: 最初の文のみのヒント→5つの段落展開を確認

- ヒント2: 音声を聞く→音声情報をヒントにカードを並べ替える→さらに情報の階層関係を確認

- 本文を見て確認

本日の教訓:聞き流さない

教材の質がよい場合、言葉や情報順序が推敲、吟味されています。それを使って聞く、読むトレーニングをする際、それぞれの力をつけるだけでなく、語彙表現の使われ方、情報序列のしかたを学ぶことができます。よいインプットはよいアウトプットにつながります。文法もそこに詰め込まれていることもお忘れなく。

参考

Learning to take notes(小栗ブログ2013年9月30日より)