「チエル株式会社」さんの「チエルマガジン」に中部大学語学センターの取り組みが紹介されました。

Blended Learning with Glexa(CHIeru Magazine, Spring-Summer 2016)

4月 17th, 2016 | Posted by in public - (コメントは受け付けていません。)Kids’ Seminar for Better Intercultural Understanding (since 1999) by S. Oguri

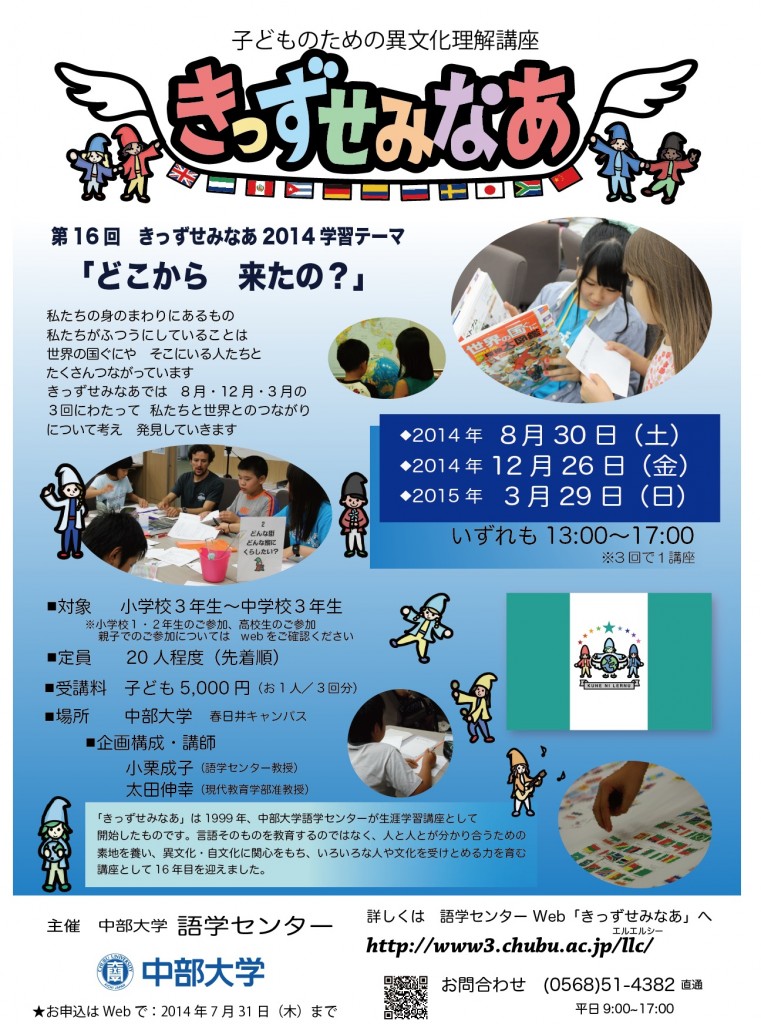

7月 24th, 2014 | Posted by in public - (コメントは受け付けていません。)

参加者受付開始しました!

- 今年から対象が小学校3年生〜中学校3年生となりました。きっずせみなあOBは、この範囲を越えてご参加OKです。参加者としてお申し込み下さい。

- 日程も8月の3日間連続から、夏休み/冬休み/春休みの年3回になりました。

- 講座の様子については「きっずせみなあオフィシャルサイト」

- 講座申込はこちらから:「語学センターWeb」

中部大学大学生/院生の皆様へ

- 世界のことや異文化理解に関心があり講座の手伝いをして下さる学生、院生ボランティアも1〜2名募集中です。子どもたちの学びに寄り添い、一緒に学ぶ意欲がある方。準備にもお手伝い下される方を優先します。(要面談)

- 講座に参加者として加わり、自分の文化をご紹介下さる中学生以上〜大人も募集中です。(日本語または英語でコミュニケーションがとれる方。国籍、性別、職業不問)

A BRIDGE IS BUILT

SelbyC. Jenkins

Principal, Port Hacking High School (1959-1968)

The J.O. student exchange project, now in the twentieth year of operation, was the first such venture to be organized as a school-to-school project which brought visiting students directly under the control of the host school. The advantages of such an arrangement are very obvious and certainly explain why this particular project has continued without interruption for such a long period.

Long association with the international work of Rotary and twenty years of experience as a High School Headmaster had encouraged me to believe that a valuable contribution to the cause of world peace and international understanding and goodwill might be made by bringing together young people of different countries and different cultural and historical backgrounds. Such a project, if successful, might demonstrate to the world that it is possible for people of different races to live, work and play together in complete harmony and understanding.

The years following World War II were a testing time for the education services of many countries. Here, in Australia, our schools were called upon to provide for an influx of refugees, families from all parts of the world displaced by war and compelled to seek new homes. Most of these new citizens came to us with no knowledge of the English language, so we had to contend with a major problem of communication. Having seen how readily pupils of twenty-seven different nationalities could be assimilated in a large high school, my thoughts returned to the idea of using student exchange to promote international brotherhood. After much reading and numerous consultations, I decided to negotiate with Japanese education authorities.Unfortunately, Japan was a country of which I knew very little and there was nota single person whom I could claim as a friend. However, valuable help and advice were given to me by the Japanese Consulate-General in Sydney and theAustralian Embassy in Tokyo and I gradually began to fell confident that it would not be difficult to find in Japan a kindred spirit who would share my enthusiasms for a project which might help in some small way to make this world of ours a better and happier place than it had been for our own generations.

In1962, as a preliminary to a much more ambitious programme, we established a student exchange project with Mount Roskill Grammar School of Auckland, NewZealand. This gave us very valuable experience and three years later we were ready to seek a “sister school” in Japan. In August of that year I sailed fromBrisbane on S.S.”Arafura” which was carrying a cargo of wool and meat for Yokkaichi, Nagoya, Kobe and Yokohama. That was the first time I had ever heardo f Nagoya. My original plan had been to proceed direct to Tokyo to contact the Education Department. But typhoon Lucy changed all that by delaying the ship as we approached the Japanese coast. While Lucy was doing her best to upset my schedule, a radio message from the Australian Embassy in Tokyo informed me that all schools were on vacation in August and advised me to contact the Mayor of the city I might be visiting. The captain of Arafura was a good friend ofNagoya and he strongly advised me to make my way to City Hall as soon as we reached Nagoya. I landed there on Tuesday 24th August , 1965 —a date which may be regarded as the birthday of the J.O. Exchange Project. I arrived at City Hall shortly after 11 A.M. and a few minutes later I was telling Mayor Sugito of my desire to start an exchange plan for high school students of Port Hacking and a Japanese high school. An hour later I had the pleasure of knowing that my plan had been approved. Mayor Sugito told me to expect a communication from Nagoya Kita Senior High School at an early date. He must have acted very promptly, for when I reached Sydney ten days later a letter from Mr. Okada, Headmaster of Kita High School was there waiting for me.I knew then that my dream was about to come true and that early in 1966 there would be Japanese exchange students at my own Port Hacking High School. TeruyoInoue and Shigeko Niwa were the two lucky girls chosen to pioneer the project and the morning of their arrival at Sydney Airport was certainly a day to remember.

The welcoming party included a large group of pupils from Port Hacking High School,reinforced bay a few hundred curious citizens attracted by the students lined up outside of the Customs Hall. The appearance of Shigeko and Teruyo was the signal for an ovation that Japanese girls will remember for the whole of their lives. The enthusiasms of the onlookers was shared by journalists of Sydney press and two of our dailies printed large photographs of the girls on their front page, with the caption “A CHERRY BLOSSOM SMILE FOR SYDNEY.”

Years have passed since that arrival morning in 1966 and the host schools in and around the Sutherland Shire have changed from time to time. Much progress has been made and the “Bridge of Friendship” which was once only a dream in an old Headmaster’s mind has become a reality. In 1970, Australian students went for the first time to Nagoya, and Sydney and Nagoya are now “SisterCities.” Many former exchange students have returned as mature adults to the host country of their schooldays and parents of students have followed in the footsteps of their children, sampling the warmth of the friendship awaiting them in a foreign land.

I sincerely thank Mr. Okada for his loyal friendship and support at every stage of the J.O. Project and all the good friends in Japan and Australia who have made the project possible. I shall always be most grateful to the young exchange students who have been such splendid ambassadors for their country and their school. Our deepest gratitude is due to the parents who trusted their children to our care and to the host families who opened their homes and their hearts to our visitors from another land.

My personal involvement in the exchange project has naturally been reduced by my retirement from the teaching service, but I find great satisfaction in the knowledge that I have been privileged to see at least one dream come true.

—–

From “Building A Bridge of Friendship beyond the Equator: 20 years of Nagoya Kita Senior High school Exchange Programme”

published by T Okada in 1985.

『友情は赤道を越えて〜北高学生交換20年史〜1985』 p.129-130

From “Building A Bridge of Friendship beyond the Equator: 20 years of Nagoya Kita Senior High school Exchange Programme”

6月 3rd, 2014 | Posted by in public - (コメントは受け付けていません。)『友情は赤道を越えて〜北高学生交換20年史〜1985』出版:岡田堯 より

20年には重みがある

by 岡田尭(名古屋北高等学校 初代校長)*1967年退職。

「一粒の麦 地に落ちて・・・」とは聞きなれた言葉でありますが、ジェンキンズ先生は麦ではなくて、葡萄の種子に似た種子を名古屋に蒔かれたように思います。その種子から出た芽に肥料が与えられて次第に成長し、それに棚が設けられて、枝がわかれてのびてきました。それが今日までの北高の学生交換の姿であるように思われます。20年目を迎えたこの樹はこれから先、何年の寿命なのでしょうか。

20年の昔、ジェンキンズ先生が初めて名古屋に来られたのをきっかけに交換留学は始まったわけです。このスタートを語るには、当時のポートハッキング高校のジェンキンズ校長の話しから始めねばなりません。

1. Selby C. Jenkins先生

(詩)橋づくりの人

1人の老人が淋しい道を歩いて

冷たく灰色の日暮れに

広く深く大きい地割れに来た

そこに陰うつな潮の流れがあった

老人はたそがれにそれを渡った

無事に渡り終えて老人はふりかえり

潮の流れにかかる橋をきづいた

傍らにいた放浪者は言った

「おじいさん、あなたはここに橋をきづいても、あなたは再びこの道を通りはしないでしょう。あなたの旅は今日の終わりと共に終わるでしょう。」

建設者は老いた白髪の頭をあげて

「友よ、私がやってきたように、今日あとから若者がやってきてここを通らねばならないでしょう。この地割れは私には何でもなかったけれども、金髪の若者にとっては落とし穴となるかもしれない。」

「友よ、私はその若者のために橋をきづいているのです。」

この詩は、先年ジェンキンズ先生がこの計画を始めるまでのいきさつを英文で書いて送ってこられた文の初めにある詩を私が和訳したものです。

第一次欧州大戦後およそ7年近くたった頃ヨーロッパを訪ね、ドイツを訪問された先生は一般ドイツ人に少しも敵意のないことを知って意外に思われたのでした。そして「すべての国の国民はほぼ同じであって、希望と恐怖を持ち、平和と幸福を願っている」ことを知られたのでした。

第二次世界大戦後、オーストラリアには多数の人々がヨーロッパから移住してきました。いろいろな民族を迎えた学校で先生はいろいろな経験を通して重要な教訓を学んだのでした。それは

「もし我々が国際理解を成しとげようと望むならば、幾代もの間旧世界を分け隔てていた偏見や恐怖や憎しみを身につけることを経験しなかった若者が、その必然の出発点になる」

ということでした。

1965年、当時ポートハッキング高校の校長であった先生は、先ずニュージーランドのある高校との間に交換計画を始めることに成功されました。そして同じ年の8月、アラフラ号に乗って日本に向かった先生の胸には、東京へ行って日本の高校との交換計画を実らせ、できれば将来200校くらいの日豪の高校を姉妹校にしたいという大きな夢がありました。アラフラ号は日本への途中、ルーシー台風に出会って予定が遅れて名古屋に寄港したのが8月24日の火曜日。その日はたまたま名古屋のロータリークラブの会合日にあたっていました。先生はロータリークラブの手帳でそのことを知って上陸し会合に出席されました。そしてその折「15歳になる女生徒を1人、1年間ポート・ハッキング高校でお世話をしますからお送りください。」という意味のことを申していかれました。当時のロータリークラブの国際奉仕部の委員長をしておられたのが、当時ファーストナショナルシティバンクの名古屋支店長をしておられた、鮒谷賢太郎様でありました。

ジェンキンズ先生はまた市役所を訪問され、当時の杉戸市長に会われ、そこでポートハッキング高校のペナントと、生徒が吹き込んだテープ一巻と、歌のレコード一枚を市長に渡され、それを市内の適当な学校へ渡してテープの返事を送ってほしいと申し残されました。その日の午後、市長の計らいで当時秘書室勤務であった大野喜代治先生の案内で市内見物をされたことが、後に大野先生がオーストラリアに日本語の先生として行かれる縁をつくりあげました。

詳しくは英文の部のジェンキンズ先生の手記を読んで下さい。最初の交換学生の受け入れのために、教育局、移民局などあちこちを駆け回られ、最後に困った時には国会議員の力を借りてこの計画をスタートされたのです。その年、1965年から数えて今年は満20年となり、3月には20回目の留学生として鈴木陽子、吉田智美の両嬢がブレークハーストとウールウェアの両校へ向かい、1年間の勉学と親善の旅に出ます。

2. ポートハッキング高校と北高

ジェンキンズ先生が市長に渡された品々は教育委員会へと渡され、やがて9月初めに北高の私へと送られて参りました。私は英語科の先生に、そのテープを聞いてその返事を一巻のテープにまとめてくださるようにお願いしました。英語クラブが主となって、返事のテープは11月にできあがり、ジェンキンズ先生が待つポートハッキング高へと発送されました。間もなくその受け取りの手紙がジェンキンズ先生から私に届きました。その文面に「私は名古屋のロータリークラブに留学生を送ってもらうよう依頼してきました。あなたの学校でも希望者があったら、ロータリークラブに申し出て下さい。」とありました。然し、当時15歳の高校1年生ではとても留学は無理だと思われました。

やがて年が明けて昭和41年1月の第3学期の始業式の朝、寒い校庭で「今年は北高は外国づいている。オーストラリアからは留学生の話しがあり、アメリカからは姉妹校の話しがある」と生徒に話しました。それから2日か3日後のこと、私が驚いたことに、8名ほどの生徒がオーストラリアに留学したいと先生のところへ言ってきたというのです。私はびっくりして「それは親もその気なのだろうか」と尋ねたところ、「そうです」との返事だった。そこで親を呼んでもらってお会いしたのが、当時の1年生の井上昭代(現在田中夫人)のお父さんと、丹羽滋子(現在森夫人)のお母さんであった。

さて、そうなってみると「もし行ってもよいものなら、やってあげたい」という気になって早速ロータリークラブにたずねたところ、ロータリークラブからは送る予定はないとの返事でした。そこでジェンキンズ先生とひんぱんな文通が始まったのでした。その結果は「旅費さえ自弁で来るなら、こちらでは一年間無料でお世話します。」とのことであった。

当時はオーストラリアへ行った人が少なく、どこできいても到底向こうの高校の様子を知っている人はありませんでした。「送ってよいものかどうか」毎日毎日「送ってやりたいが、どうしよう」という考えが、朝目をさました瞬間から、一日中頭を離れませんでした。迷いながらも毎週ジェンキンズ先生とは手紙の交換を続けました。そして「できることなら2人送りたいがよろしいでしょうか」とたずねました。それは2人の希望者から1人を選ぶことのむづかしさと、2人送ったほうが1人で行くより気丈であろうと考えたからでした。その返事が来ました。それには「今夏休みだから、2月になって調査の上返事をします」と書かれていました。やがて2月になって返事が来てみると「10家庭ほど、泊めてよい家庭があるから2人でもよろしい」とのことでした。その頃から、送る場合を考えて2人の生徒に僅かではあるが英語の補習を私自身で始めていました。

12月から1月、2月と、10数通の手紙を受け取っているうちに、徐々にジェンキンズ先生の熱意と人柄が私に分かってきました。3月に入ってからは、このような校長がいるところなら送ってよかろうという気が次第に強くなっていきました。

最終的な決定は、ロータリークラブの鮒谷様に生徒に会って頂いてからということにして、遂に4月初めに面接を終わり、「この2人ならよいでしょう」というお話しもあって、いよいよ井上、丹羽の2生徒をポートハッキング高校へ送ることを決定しました。

私は北高創設にあたって、昭和38年2月に校長に任命され、4月から24人の先生と学校を始めたこともあって、私がこの計画をほぼ独断でやってきたのを、先生方は黙認していてくださった感じでありました。従って必要に応じて先生方に相談しながら、生徒を休学にして1年間送る現状の形式が、ほぼこの折にできたのでした。このスタートの段階では、教育委員会には一応計画をお話してご了承を得ましたが、PTAの方々には後になってお話しすることになりました。

さて、生徒を送る手続きの段階で予想外に時間がかかりました。ご承知のようにオーストラリアへの東洋人の移民は当時全く不可能なような状態でした。入国にあたっても特に若い女性については手続きが面倒のようでした。オーストラリアでのジェンキンズ先生のご苦労の様子は、(本誌)第5部のジェンキンズ先生の手記をご覧いただきたいと思います。日本でも私は東京にあるオーストラリア大使館を訪ね、また名古屋の日本銀行支店を訪ね、一日も早く生徒を送り出すことに努めました。そしてやっと生徒が羽田空港を飛びたったのは、6月に入って梅雨が始まろうとする頃でした。

(p.1〜3)

5. 活躍の場は広く、友情は深く(一部抜粋)

明治、大正の昔には田舎の地主の長男は小学校の先生になって生涯故郷を離れず生活がする者の多い日本でした。昭和16年、私が名古屋の明倫中学校(明和高校は明倫中と県一女が合併してできました)に就任hして初めて名古屋に来て住んだ時、一番強い印象を受けたのは格子造りの家が多いことでした。名古屋の人の気質は堅実で小さくかたまる性格のようにも見えました。半世紀近く経過した現在の名古屋の若者の姿は何と大きく変化したことでしょう。

高校1年を終わったばかりの生徒が、はるばる赤道を越えてオーストラリアへ飛び、全く見知らぬ人の中に入って勉学と友好親善の仕事をしてくるのです。そして、駅弁大学と言われるほど多数の大学のある現代に生きて、ほとんどが進学し、卒業後は外国銀行に、航空会社に、自動車会社に、石油会社に、貿易商社に、学校に、などいろいろな方面に就職して働き、また通訳として、家庭教師としても多数の者が働いてきました。

日本の大学を出て、外国の大学へ留学した者もいました。村田泰美さんはシドニー大学、キャンベラ大学の大学院で学び、現在Gee夫人となってキャンベラで活躍中です。木村葉子さんは、結婚後ご主人が留学されるのに同行して、イギリスで学んで来られました。現在KDDで働いている五十嵐成子さんは、アメリカへの留学の準備中です。

(中略)

20年には重みがあります。「学生交換20年の中には、いろいろな思い出がいっぱい詰まった1年が、20あるんだ」としみじみ感ずる今日この頃です。

LET 2013 May 25 workshop -Effective Blended Learing-

5月 25th, 2013 | Posted by in public - (コメントは受け付けていません。)[まとめ]

今しようとしている「ブレンド」は本当に「ブレンド」する意味があるのか?

教師が冷静に考えておきたいこと

- 教師のためではなく 学習者にとってプラス?

- 何と何ではなく どのようにを思い描いているか?

- 教材があるから 効率がよいから よりも学びは増加するのか?

- 一過性の刺激ではなく 学習方法が習慣づく助けとなるのか?

- その学習は しだいに学習者自身に定着する可能性があるか?

- 教師の利便性(だけ)を (やっぱり)重視してしまっていないか?

参考資料

- Title List Cengage

- ピアソン桐原

13年目の「きっずせみなあ」(対象:小学校1〜6年生児童とその保護者)参加者の募集が開始されました。異文化理解教育・・に関心がある方は、「きっずせみなあ」ホームページをご覧下さいね。

13年目の「きっずせみなあ」(対象:小学校1〜6年生児童とその保護者)参加者の募集が開始されました。異文化理解教育・・に関心がある方は、「きっずせみなあ」ホームページをご覧下さいね。

第8回(=8年目)となった「きっずせみなあ」。この夏のテーマは、「あそび」です。昨年「はたらく人々」をテーマとして、いろいろな人たちの「はたらき」のつながりや、自分がはたらくことの意味、役割など、こどもたちは、まだ経験をしたことがないことを、たくさん考えめぐらしました。そこで、今年はがらりとテーマを反対にして、「あそび」を選びました。あそびを通して、自文化のどんなことが見えてくるでしょうか。また、あそびを通して、どんな世界が見えてくるでしょうか。8月9日~11日の3日間です。異文化理解に関心が高い方で、人との交流が得意で、お手伝いして下さる方(学生歓迎)、募集中です。

7月17日(月・祝)午後2時より、子ども図書館(アピタ高蔵寺店/春日井)で、「第12回世界へのとびら」を開催します。今回のテーマは「すてきな髪がたさがしてみよう」絵本を開き、どんな髪型が目にとまるか、こどもたちと「髪型」集めにチャレンジします。これまでのテーマや収集した「文化」は下記でご覧頂いています。世界へのとびら

第11回世界へのとびらでは、2冊目の読み聞かせを、子どもたちの発見活動の後にしてみました。「ジョニーのかぞえうた」(モーリス・センダック)作業途中だった子どもたちも、手をとめて、絵本に注目。世界へのとびらでは、つい絵をさがすことにばかり気をとられてしまって、ストーリーを読むことを忘れてしまいそうになってしまいます。「早くさがさなきゃ」「もっとたくさん見つけたい」そんな気持ちはありがたいのですが、それでは絵本のたのしさの半分以上を捨ててしまっていることになってしまいます。お話を読んでいるうちに、絵にも目が充分に向く、そんな気持ちを持ってほしいと思い、2冊目の読み聞かせは、カード収集途中としてみました。

第11回世界へのとびらでの読み聞かせ1冊目は、「おさらをあらわなかったおじさん」(フィリス・クラジラフスキー文、バーバラ・クーニー絵)ストーリーはもちろん楽しいですが、インテリアグッズも盛りだくさん。

1時間たらずで「よみきかせ」(お皿をあらわなかったおじさん)→「テーマ解説」→「発見活動」→「発見チェック」→「よみきかせ」(ジョニーのかぞえうた)をしますが、今回は、とても発見ペースがはやくて、50枚以上のカードが時間内に集まりました。

3月19日(日曜日)14時より、第11回世界へのとびら「インテリア~おうちのなかのすてきなもの~」を、子ども図書館(アピタ高蔵寺店)にて開催しました。18名くらいの参加者さん(4歳から大人まで)と一緒に、おうちの中にあるステキなものを探しました。準備の説明で、「インテリアってどんなもの?」かを考えたとき、子どもたちからは、15項目くらいのものを一緒にリストアップしましたが、実際に絵本や読み物を広げてみて、発掘されたインテリアの項目は、20を超えていました。分類をしてみると、家具、調理・暖房器具、電化製品等家電、装飾品(カーペット、カーテン、のれん、屏風)、小物・置物(時計、花瓶、カレンダー)、水回り(トイレタリー)などでした。春休みいっぱい発見カードを子ども図書館に掲示して頂き、発見カードが増えることでしょう。

3月19日(日曜日)午後2時より、アピタ高蔵寺店「子ども図書館」で、第11回目の「世界へのとびら」を開きます。今回のテーマは、「インテリア」~おうちのなかのすてきなもの~。さて、どんなインテリア素材が、子どもたちに注目されるのでしょうか。第10回世界へのとびらの発見は、下記でご覧いただけます。まだサイト準備中ですが、ご覧いただけます。

12月19日午前7時半の様子です。昨日午後からしっかりと降り続いています。教育委員会は「各校の判断にまかせる」と言っている様ですね。「前例」ないですよネ。これは、我が家の庭のようす。

12月19日午前7時半の様子です。昨日午後からしっかりと降り続いています。教育委員会は「各校の判断にまかせる」と言っている様ですね。「前例」ないですよネ。これは、我が家の庭のようす。

2003年11月22日、レデイァンかすがいにおいて「第2回かすがい男女共同参画市民フォーラムが開催されました。小栗(中部大学助教授・春日井市内小学校PTA会長)と、福井昭弘氏(春日井市子供会育成連絡協議会名誉会長)が体験発表をしました。小栗の発表内容は「転機と出逢い」。以下です。かすがい市男女共同参画市民フォーラム2003.11.22体験発表サマリー