- 集中講座の良い点は初日学習したことの上にどんどん次のことが積み重なっていくこと。前日学んだことを頭に置きながら学習をすすめることで、普段の講義よりも理解度があがり、少しずつ力がついていくと感じる。また、毎日学習すると講座が終わっても少しずつ続けていこうと感じる。

- 5日間連続でやることによって前回との繋がりにより意識を持っていくことが出来た。昨年あんなに苦しかった集中講座が今年は凄く前向きに取り組むことが出来ました。

- 1つの教材でも、取り組む方法が多様で、それぞれの学習方法の効果を理解することができた。

- ペアワークで話合いながら論点を整理することで、少しずつ苦手意識をなくすことができた。

- 自分の英語力のなさを痛感しました。教職採用試験の勉強と平行して、英語の学習も続けたいと思います。

2016 Spring Language Center English Intensive Course

1月 13th, 2016 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)From Intensive Course Septembeer 2015 on MyGrammarLab

9月 12th, 2015 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)- 2015年9月7日(月曜日)~9月11日(金曜日) ①②③④限/9時30分-16時50分 <4コマ連続>

- 台風のため9月9日(水)休講→9月18日(金)実施

- 講師:小栗 成子 語学センター教授

- 教材:MyGrammarLab Intermediate, Pearson

通用する文法を身につけ、使うには・・

〜MyGrammarLab Intermediateとともに学ぼうとしていること〜

- 「わかった」と思いこんでしまったら、次への成長はない

- 「学ぶ」とは、その一瞬から次に見えてくる、聞こえてくる視界が異なること

- ここで一緒にしていることを、自分だけでの学習でも活かし続けること。そうすれば今一緒にすごしている時間の意味が大きくなる。

- 思い出すのに3秒もかかっていたら、その語彙や文法はまだ自分のものではない。

- 「覚えた」「学んだ」を「ただしく使える」へ持続する努力こそ必要。

- 耳は器官。耳を通して内容、情報を受け止めるのは脳。

- 「聞こえない!」「わからない」と思うと脳はシャットダウンする。「何?」「聞いてやる!」という姿勢がリスニングには不可欠。

- 作文やディクテーションで文を構築したら、推敲は当然。

講座中に触れたこととその補足

- テキストの活用方法

- テキストへの解答の書き込みは基本的にはしないで使ってみましょう。解答を書くと、無意識にそれ自体が「ゴール」になってしまうことがあります。

- 対面授業の時間では、「一人ではできないこと」を優先し口頭練習をペアでおこないます。

- 自分が学ぶべき、注意すべき点をテキストにマークしておくのはよいですが、覚えておきたい「考え方」はぜひノートに記録しましょう。ノートは自分一人で振り返るときの「参考書」になります。

- オンラインワークも、テキストのワークも「答えるための問題」ではなく、全てが自分に学ぶ場面を与えてくれると思いながら使いましょう。「こんな感じ?」と肝試しするのではなく、疑問はその場辞書や文法書で晴らしながら、その場で貪欲に自分のものにします。

- 文法書の選びかた、活用方法

- 文法書にもレベルがあります。(語彙や例文のわかりやすさで自分のレベルに合ったものを使い、買い換えていきましょう)

- 例文を読まない文法書の使い方はありません。例文がわかりづらい文法書は選ばないでおきましょう。

- 文法書は、読み物ではなくターゲットを決めて調べる時に使うもの。一度読んだことがあるからもう用はない・・ということにはなりません。常にかたわらに置き参照しながら学ぶものです。

- 文法書と、文法について書かれているエッセイとはことなります。

- 文法書と、文法試験問題練習本は大きく異なります。

- 文法を学ぶのに近道はありません。 文法書を使いながら文法レッスンをしましょう。

- 辞書の選びかた、活用方法

- 一生のうちに一度は一定期間あるいはずっと紙辞書を使って学習してみましょう。

- 見出語の量ではなく、自分にとって理解しやすい解説、自分が好きな(引きたくなる)紙質、色、文字の大きさ、フォント・・・も合わせて選びましょう。

- 指導中には辞書コントロールをします。自学の時も、辞書を引くのをちょっと待って見る時、すぐに引く時があってよいはずです。

- 不正確なことは、必ず辞書をみて確認し、何度も何度もそれを繰り返して当然だと思いましょう。引かずに「こんな感じだったはず」「こんなかな?」で済ませていては、いつまでもその語彙、表現はあなたのものになりません。

- 文法力を身につける>文法試験問題に答えられる

- 文法は使うものです。書く、話す時だけではありません。読む、聞く時にも使います。

- きちんと身につけた文法なら、文法の試験問題にも応用が利きます。

- 文法を試験形式用、問題集解答用にだけ覚えよう、正解を覚えよう・・とした文法は、「ことば」の一部ではなく「文法知識」の一部でしょう。

- 語彙・文法はコンテキスト次第

- コンテキストを考えない語彙・文脈選択などありえません。

- 耳での文法キャッチ

- 聞く時、内容とともにどのようなところ、場面にどのような文法が使われているかを学べるよう意識的につかみにいきましょう。それが無意識にできるようになるまで、意識を働かせることが重要です。

- 特に、スクリプトにあわせて音声を聞くときにも、語彙、文法を意識的に観察します。

- 目での文法キャッチ

- 一文にもコンテキストがあります。一文をばかにしないこと。訳せるからと侮らないこと。どのようなコンテキストにどのような文法が使われているのか、意識的に観察しましょう。それも瞬時に。

- 音声があるときには、音声とともに目でも確認し耳と目をつなぎます。

- 口頭での文法トレーニング

- 文法教本に「答え」を書き込むのではなく、口頭で述べる方式にしてみましょう。対面授業ではペアやグループで「述べ合い」「チェックし合い」「ヒントの与え合い」をします。それは、一人ではできないことだからです。

- 一人で学習するときも、口頭で述べてみる時間を取り入れることはできるはずです。

- 正解を書かないで口頭で述べてみるのと、正解をただ読み上げるのとでは大違いです。

- 一人ではできないレッスンが「ハーフブラインドダイアログ」です。片側の人だけスクリプトはヒントシートを見られる方式。見えている人が、見えていない人を支えます。(日本語訳で支えてはいけません)

- 文構築を通した文法トレーニング

- 対面授業では、条件付き作文を取り入れています。偶発的に提示されるコンテキスト、文法条件に従って作文することは、自由作文とは異なります。全てが自由な作文では、文法や語彙を誤って使ったり、一定の(自分が自信がある)文法や語彙のみ使用しがちになります。そこから脱するためには、条件をつけたトレーニングをしましょう。

- 伸び悩む人の特徴

- 「だいたいできている」と思い込むと、それ以上の自分にはなれません。

- プロソディを無視。「英語はペラペラしゃべるもの」との思い込みをしていると、伝わる「ことば」にはなりません。

- 細かいコトを無視すると大ゴトに

- たった1つの冠詞、たったひとつのコロンが大きな「違い」を生みます。その違いを知らないまま、大きな誤解を生じさせているかもしれません。

- 冠詞1つの選択間違いで、本意が伝わらなくもなります。冠詞を理解していないことは名詞を理解していないこと。名詞を理解していないことは・・・と連鎖していくことを覚悟しましょう。1つ1つの理解を一気には無理でも、少しずつ理解を深めていきましょう。

- セルフスタディで体験すべき点

- 学習途中の混乱から逃げると、その先の光景を体験できません。「わけがわからなくなる」のは何かがわかってきてこそ生じる障壁です。「あれ?ちょっとまってよ」という「混乱」や自信喪失がおきるはず。それこそ、次のことが理解できるステップです。

- 話ことばと書きことば

- 話しことばと書きことばの境目は、正しく書かれたものをたくさん読み気づいていきましょう。

- 書くこと=文を構築することができなければ、話すことは本来できません。いい加減に書いているのであれば、いい加減に話していることになります。

- コミュニケーションを成立させるための文法

- 対面授業中には、ペアでのコミュニケーションレッスンを通して、ターゲットの文法をその場で使う練習を重ねます。その時、「文法」ばかりに気を取られず、コミュニケーション=相手を理解しよう、相手に伝えようとする姿勢を文法と一緒に、発音と一緒に身につけようとしてみましょう。

- 人と人とのコミュニケーション

- 対面授業中には、アイコンタクトも身につけましょう。この講座の目的はアウトプット力を高めるための文法力形成です。文法を身につける先にコミュニケーションがあります。コミュニケーションに必要な要素を無視して文法知識だけを聞くレッスンではありません。

- 人から学ぶ、人と学ぶ

- 対面授業中には、ペアやグループでのタスクがたくさんあります。どのレベルの人にも学ぶことがあるはずで、どのレベルの人も平等な学習者です。人から、人の姿から謙虚に学ぼうとすること、互いに力を出し合って一緒に力をつけていこうとする経験から、この授業後にも活かせる「人から学ぶ」力をつけていきましょう。

- 人と人とが、特に自分より英語を身につけている「手本」となる人が英語でコミュニケーションをしている時には、そのコミュニケーション方法、英語をよく観察しましょう。それこそ活きた教材です。

- 学習と実践

- 学習の時は注意し、書く・話す時には学習したことから離れたスタンスをとり続ければ、いつまでたっても学習したことを使わないことになります。「使える」英語を身につけようとするのならば、通じ合うように使おうとする努力が不可欠です。

- 間違えるのは当然のこと。ただし間違っても直さない・・ではなく、間違いは減らしていこうとしなければなりません。それでも間違えるものです。間違いにあぐらをかいていれば、いつまでたっても間違いだらけです。それでは自分は英語を使っているつもりでも、実は使えていないことになります。間違いに気づけるようになっていくのは進歩の証です。

- 英語の映画を英語字幕で、日本の映画を英語字幕で。いろいろな方法で英語に接する機会を増やし、そこから英文法の使われ方を学びとりましょう。

受講中の受講者名言集

- 「みんな、どうやって英語しゃべってるんだろう・・・・・????」

From Intensive Course Spring 2015 on Focus on Grammar 3

9月 12th, 2015 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)- 2015年2月23(月)~27(金)・3月2日(月)~6日(金)

13:35~16:50 - 講師:小栗成子 語学センター教授

- 教材:Focus on Grammar 3, Pearson

(1)文法には必ずコンテキストがある。文法ルールを知ることよりも、文法をコンテキストに応じて使い分けるこが難しい。

(2)リスニングをする時は、頭の中でドラマを展開する。

(3)シャドーイングでは①子音に気をつける、②プロソディに気をつける、③余裕があれば意味を考える。オーバーラッピングは追い越しも遅れも禁止。

(4)「時制をマスターしないと、論文なんか書けないよ!」

(5)Note-takingする時は、矢印やイコール、コロンなど記号をつかって情報整理。情報同士を結び合わせて、情報をグルーピングしよう。全文を書き取るのはdication! note-takingはdictationではない。大事な事と一歩引く事を見極めて「立体的」に聴こう!

(6)manyやseveralと言ったなら後で必ず説明すること。自分の言ったことの責任は必ずとること!

(7)英語は「ペラペラ」早く口から出せばよいのではない。必ず伝えたいところにdurationあり。伝わりやすさを考えて発話しよう。

(8)「え?どうしてこうなるの、この文法」と疑問に思うことはとても大事!

(9)同じ語の繰り返し、redundantな説明はダサい。

(10)文を作ろうとする時には、まず名詞の可算/不可算をまっさきに考えよう。

(11)英文の中の聞こえない音(引用符やコンマ)も聴かねばならない!

(12)冠詞にこそContext。語彙の字面だけでは冠詞は判断できない。

(13)解るものは省く巧みな語、oneは読めるけど、うまく使えないことが多い。(文のスマート化)

(14)最上級には必ず「範囲」ありき。

(15)「あるところに、ある犬が」のa/an。

(16)「1つの」のa/an。

(17)話の内容、流れを読まなければaとtheは理解できない。(読む時、聴くときに冠詞を無視している癖から脱しよう)

(18)冠詞は1人であるかない。(助動詞もね)

(19)「力試し(文法問題集)」をするのなら100点でなければ、文法を「使う」ことはできない。(だいたいできていると満足するなかれ)

(20)文法は全体のContextによって成り立つ。葉っぱだけを見ていないで、まず木を見ようとすること!

(21)「文法わかんないけど、話せるようになりた〜い」はありえない。(それならば、話せるようになることをあきらめなさい)

(22)良い(表現巧みな)文の文法を普段から観察して、そこからインプット。

(23)文法に気をつけて発信しようとしていれば、outputするための文法力がつく。そのためにinputの質もあがる。

Language Center English Intensive Course 〜Fall Special〜2014

9月 13th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)Language Center English Intensive Course ~Fall Special〜

英語特別集中講座〜秋〜

(秋開講は今回が初!!)

英語アウトプット力基礎徹底

2014年9月17日(水曜日)~19日(金曜日)

9時30分~16時50分(4コマ連続)

講師:小栗成子

講師サポート:関山健治先生(語学センター)

本講座では、文法を知識として暗記することを目標とするのではなく、読む・聞く・書く・話す時に引き出せる、「使える」語彙、文法力をつけることをめざします。

なんとなく話し、適当に書く?

その場その場で使える語彙、文法だけを使っているつもりでいる?

本講座は「アウトプットしているつもり英語」から脱出し、基礎こそ正確に運用でき、そこから徐々に、継続的にレベルアップしていけることをめざして徹底的に学習します。

使用テキスト:Practical Grammar Level 1(David Riley, John Hughes, Ceri Jones), Cengage

*丸善にて発売中(9月13日現在)

★受講生の皆様は、語学センターからのメールをご確認下さい。

Intensive Course March 2014: Note-taking Day 5, March 7 2014

3月 7th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)- リスニングを2度ほどして、ノートテイキングを試みる。

- (テキスト、辞書なしで)ペアでテーブル上の段落カードを順にならべる。(段落は1つ欠落している)

- ホワイトボードに段落順に貼る

- 欠落している段落を、流れる音声に従ってホワイトボードにノートテイキングする(英語)

- 各段落のトピックを左側に記入する(英語)

- 座席に戻り、各トピックを手本で確認する

- サマライズしてみる(英語)

英語読解・聴解の楽しみ方

サマリーの書き方

- 各段落のトピックと主旨(main idea)情報を抜粋

- 1.の中の最重要情報から整序する(優先度を考える)

- 最重要情報の中から、主語にしたらよいのでは?という要素を選ぶ(いくつか候補をあげて、あれこれやってみる)

- その主語に適した動詞を選ぶ

- 本文の中にある語彙をリサイクルできないかを考える(登場している語彙の品詞そのままではなく、品詞を変えて、同義語におきかえてリサイクルしたほうが効果的なこともある。そのためには派生語をしっかりとためこんでおくことが役立つはず!)

Intensive Course March 2014: Note-taking Day 4, March 6 2014

3月 6th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)Day 3のつづき

情報分類(ペアアクティビティ:カードによる主旨把握トレーニング)

- Opinion-Factは区別する(筆者の意見、個人の意見、リサーチのデータetc):色分けしたりしてみよう

- リスニングして確認タイム:カード内の空欄部分を埋める

- トピックごとにホワイトボード上でくくってみる(色わけ)

語彙の怖さ:副詞を軽視しない(very, often, always…などなど。ついている場合、ない場合の差異に気づこう!)

倒置表現発見:”So are cell phones.”

教材おすすめコーナー

Reading for Understanding(RFU):読むとは?読む力をつけるとは?

- この教材でしか培えない力がある(例:推測力、類推力、場面からの意図の理解)

- トレーニングしているのだという意識を常に忘れずに読む。(テストされているのではない!)

- 繰り返し読みをできる限りしないぞ!という意気込みで読むことによって、文を読むと同時に内容を理解し、保持(リテイン)しようとする力が培える。(そんなすぐにはつかない!)正解、不正解ばかりを気にすると、力はつかない。(そういう人多い)

- 辞書制限をかける。

- 未知語に出逢っても読んでいる間は選択肢を選ぶまで辞書を引かない。前後の語彙の関係、文のコンテキストから、「どんな意味を伝えようとしている語彙か」を類推しながら読む。

- 選択肢を選んだ後、どうしてもこの語の意味が分からないと理解できないぞ、という語彙のみ辞書を引く。

- いつでも、未知語が出てきたら辞書がひけるもんね、という意識は、思考力・類推力をつける機会を奪う!と覚悟しよう。

- 辞書を引くときは、出逢ったコンテキストをまず優先、その後にその他の情報もインプットしておこう。

本日のメインアクティビティ

1. Note-taking: p.81 Loneliness: How can we overcome it?

- Information organizerを活用して聞き取る!→ノートに活かす。練習時は何度も聞くうちに、ノートを濃くしていく。

- 段落を並べる(トピック、キーワードをつかむ→はなさない。キーワードの関連に注目)

- 各段落の最重要センテンス(重役さん)にマーカーする

- 未知語、確認したい語は、紙辞書でチェック。

- 辞書引きのルール:ペアのうち、一人の使者が辞書テーブルに行って辞書を引いてよし。メモはなし。調べたい語彙は脳内において辞書を引きにくる!

- Fact-Finding Exerciseを本文を読み返さずに答えてみる

- Reading Analysisを本文を読み返しながら答えてみる

- Information Recallを本文読み返しを最少限にして答えてみる

- のこりの語彙関連セクション(Dictionary Skills, Word Forms, Vocabulary in Context)に挑戦し、語彙を強化しておく

Intensive Course March 2014: Note-taking Day 3, March 5, 2014

3月 5th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)学習ポイント

復習:Day 2/ペアアクティビティ:カードシャッフル→段落構成→各段落トピックの書き方より

英語を書くときの注意

- 語彙をむやみに、推敲なく並べない。(長ければよいってわけはない!長くて何も述べていない、メッセージが伝わらない文は愚文)

- 日本語の「〜で」「〜ので」「〜から」に注意:日本語ではだらだら連なる文も、英語では1文ずつ区切ったほうが効果的であることが多い。特に、書く初心者は、コンサイスにまとまった文を書く、簡潔に伝える方法を身につけて、次により一層よい表現方法を身につけていこう。

- 日本語あたまで、名詞句(主語)をなが〜〜〜〜〜くしない。節の順序も、効果的なほうをとる。→何が一番述べたい事か、が基準!

- よいインプット(読み)を重ねて、よい書き方ができる人になろう

- たった1つの語彙が、余分だったり、内容を的確に伝えられたりする。例:increasing。”Americans’ nutrition awareness”といったときと、”increasing ….awareness”といったときの違いは大きすぎるほど、大きい。

- 副詞は決意して使う:副詞ほど余分につけると、大幅に意図とずれ、意味がぼけてしまうものはない。慎重に、的確に副詞を使えるようになろう!

- サマリーを書くときのポイント:(1)情報の順序、(2)情報の連結、(3)主語選択、(4)動詞選択、(5)その他の要素の添加

テキスト使用上の注意

音声とともに、テキストで本文確認。語彙表現も確認。情報序列、順序にも注意。

テキスト本体に書き込みをたくさんして、自分のノート化とする使い方もあり。本文部分に書き込みをするのがいやな場合は、コピーした本文に書き込みをする方法もあり。何も記入しないでいては、学んだことを振り返ることはできない!!(なんてもったいないこと)情報と情報の関連をしっかりと読み取る訓練を!

辞書を使う意味

たとえば、「決める」という日本語を英語にすると?和英辞書を引いてみるといくつかの候補があがってくる。

- decide

- determine

- choose

この候補たちにすぐに飛びついてはいけない。各候補のニュアンス、適切な使用場面を確かめるために、例文をよく見てみる必要がある。「もしかして、この場合はdetermineかな?」と思ってもまだ「?」なところがあるのなら、「英和」で確認。例文をしっかりみて、自分が伝えたいことと類似した場面で使われていれば、その語彙が使える・・ということ。

★「この日本語で伝えようとしていることの意味は、英語でいうとどれに当てはまるか」を考えるのを忘れない!

テキストの英語表現から

- At the same time:ここでは、同時期を表しているのではなく「AだといっているのにBも同時に」という逆説のニュアンス。

- The way people live determines the way they eat: “determine”であって、decideでもなく、ほかでもない。determineが的確に使われている例。「AによってBが決まる。「[BはA次第」「〜によって変わる」というニュアンスを伝えている例。

- Awareness of ... leads them to consume...:"lead"で因果関係を的確に伝えている例。こういうleadが使えるようになりたい。

本日のリスニング:Note-takingにチャレンジ

Chapter 4 Language: Is it Always Spoken?

- 6段落のパッセージを、タイトルから内容推測をした上で、各段落のトピックを追いながら聞く(p.59:リスニング中は参照不可)

- パラグラフ内のマクロな情報をまずノート。(キーワードを逃さないぞ、という意気込み!!)

- Information Organizationをヒントにノート。

- 繰り返し聞く間に、マクロ、ミクロの要点をノート。

- 逃さない意識:数値、数字、固有名詞(が表していることがら)、否定語、最上級、比較。

- この文の内容は、2者の類似点、相違点を明示していることに焦点をあてながら、ノート。

Day 3/ペアアクティビティ:カードシャッフル→段落構成

- Day2のアクティビティよりも難易度up

- 5段落の中にあるセンテンスがバラバラのカード(26枚)に。(抜粋センテンスは本文の内容を少々簡潔に書き換えたもの)

- ペアで、内容にそってカードを分類。

- 分類されたカードを、マクロ情報(topic sentenceやmain ideaかも)、ミクロ情報(supporting details)、ミクロの中のさらにミクロ・・と分類

- ヒント1: 最初の文のみのヒント→5つの段落展開を確認

- ヒント2: 音声を聞く→音声情報をヒントにカードを並べ替える→さらに情報の階層関係を確認

Self-study:p.61, p.62-64, p.64-65, p.66-p.71

Intensive Course March 2014: Note-taking Day 2, March 4, 2014

3月 5th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)Day 1復習

- self-study:p.10-14、p.16-17

Day 2 :本日の学習内容

- ノートとりの極意:自発的に!板書を写すだけのクセから抜けよう。(目標:秘書に採用されるようなノートづくりを!

- Summaryの悩み:何を書けばいいか、どうまとめたらいいか、何を主語にしたらいいか???

- 考えることを身につける:終点に早くつくことを求めるよりも、終点まで到達するプロセスが大事なトレーニング。

- おまけ:時事ニュース、特に新聞報道記事から「トピック」「メインアイディア」の取り方を学ぶ方法。

- p.23 Organizer,

- self-study:p.25〜29、p.34-35

長文の聞き方・読み方:つかんだら離さない

- 各パラグラフのトピックをつかむ。

- Main ideaとsupporting detailsを分類する。

- タイトルを忘れない!

- Predictionを欠かさない。次へ次へと推測をしながら、確認していく。(憶測、思い込み禁止!)

- andは時には「等位」ではない。→”Changing Lifestyles and New Eating Habits”の”and”は、因果関係を示す役目。ただの「と」ではない。

サマリーの書き方

- 日本語アタマの悪いクセ(主語がやたらに長い等)から脱却しよう。

- だらだら語彙を並べて長くしているのに、情報が不足している・・という愚文にならないようにしよう。

- detailsに踏み込まないようにしよう。(もっと内容まで踏み込んで、が求められる場合を除く)

- 動詞に行き詰まったら、主語の視点を変えて推敲する。

- 重複する情報、余分ないいまわし(redundancy)は消す。→コンサイスに最大限に伝える!

- 重複する語彙表現を改良できるだけ、改良する。(時には断念もしかたがない)

- 上級者は、幾通りもの表現を考えられるようにする。

本日のアクティビティ:聞けるようになるために読むペアレッスン[1]

- 5段落の中にあるセンテンスがバラバラのカード(26枚)に。(抜粋センテンスは本文のまま)

- ペアで、内容にそってカードを分類。

- 分類されたカードを、マクロ情報(topic sentenceやmain ideaかも)、ミクロ情報(supporting details)、ミクロの中のさらにミクロ・・と分類

- ヒント1: 最初の文のみのヒント→5つの段落展開を確認

- ヒント2: 音声を聞く→音声情報をヒントにカードを並べ替える→さらに情報の階層関係を確認

- 本文を見て確認

本日の教訓:聞き流さない

教材の質がよい場合、言葉や情報順序が推敲、吟味されています。それを使って聞く、読むトレーニングをする際、それぞれの力をつけるだけでなく、語彙表現の使われ方、情報序列のしかたを学ぶことができます。よいインプットはよいアウトプットにつながります。文法もそこに詰め込まれていることもお忘れなく。

参考

Learning to take notes(小栗ブログ2013年9月30日より)

Intensive Course March 2014: Note-taking Day 1

3月 3rd, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)学習ポイント

- ベタ読み、ベタ聞きからの脱却意識:

- 音読時にプロソディーも意識しながら情報伝達(delivery)をしたい

- Topic、Main Ideaをコアに、全体像をとらえるための意識

- 「耳で読む」

- 3D読みのすすめ(参考リスト内、Magical workshop #5参照)

- Main ideaとsupporting detailsを仕分ける力を養う

- 段落内の情報配置(序列)→ライティング、スピーキングに活かせる

- パッセージ内の、情報提示順序(段落順序)→ライティング、スピーキングに活かせる

- 優先的に捉えてキープしたい情報

- 固有名詞

- 数値/数字

- 否定語/否定表現

- 比較(比較対象は?)

- 最上級(範囲は?)

- 注目したい表現

- discourse marker/transitional signal(論理展開の指標)

読む、聞くときの意識変革

- Topicの大小(プリント):マクロからミクロへ

- 類義表現(プリント):同じ表現を繰り返すことなく、表現豊かに伝える。(cf:質の高い小説)

- よいものを読み、聞き、アウトプットに活用しようとする。

- ミンチのリスニングから、ハンバーグづくりへとretain(情報保持)

Prediction能力を高める

- 1つの語、1つのフレーズ、1つの文章から「次」を推測:一度つかんだら、トピックが変わるまで離さない。

- ミクロのPredictionから、マクロレベルのPredictionへ

- Predictionと憶測は違う!(根拠のない類推、憶測は危険すぎる)

レッスン Day 1

Issues for Today 3, Cengage: Chapter 1 A Cultural Difference: Being on Time

- 事前Prediction:key wordsからの推測(教師提示)

- Fact-Finding Exercises(p.5)を推測したことがらをもとにT or Fを考えてみる

- 情報を分類しながらノートする

- Organizerを活用しながらノートする(p.8)

- Contrastを明確にしながらノートする

- 必要な(ターゲットの)情報をキャッチしようと聞く

- 何度も好きなだけ繰り返して聞く事は重要。しかし、何度も限りなく聞けると思うと集中力は養えない

- 限定された回数で、考えながら聞く能力を養う

- 10回必要だった繰り返し数を、次は−1回、その次は-1回と、毎回1回ずつ減らそうとする

- 実際にはその回数をめやすに、どうしても聞こえていないところは、目標設定の上限を越えて聞く

- 前回よりも-1回が叶わなくても、次は減らそう、とする意識を捨てない

- 何度も聞く、読む。

- テキストを見ながら、聞く。テキストを見ないで聞く。

- ノートの完成

- 未知語管理の鉄則:単語ノートへ。未知語をテキストにマークしない!未知語の行間に日本語を書かない!

資料

配付資料:コースレジメ(5日間で学びたいこと)、補足学習プリント(3種)

参考:

- Reading Strategy by Seiko Oguri (from Magical Workshop #5)

- Discourse marker(談話標識、指標)

- 論理展開(談話標識)(RAVCOさん)

- Discourse markers(大学入試と英語学習のバックアップサイト。Where are we going?さん)

- 文がまだまだ読みづらい?→文法も語彙もしっかりとインプットしながらどうぞ。語彙、文法ともに例文をしっかりと読みましょう。

- 一億人の英文法(東進ブックス)ほか

- オンラインで確認「英文法大全」

Languag Center English Intensive Course Feb 2014

2月 23rd, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)Intensive Course 2014 Day 5, Fri. Feb 21, 2014

2月 22nd, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)

教材を活用する

- 教材例:「英作文をしてみたら英会話ができる」(長沢寿夫著)

- 「英作文をしてみたら」であって、「この本をしてみたら」ではない。

- なぜ英作文なのか。文を構築して口から出す、書くという手段が異なるだけ。土台に必要なのは「文を組み立てる力」。

- こうしたテキストでも、和文→英文の例を暗記で終わってはだめ→英文のトランジション(移動ステージ)を培おうとする意識を置き去りにしない。練習のための本であって、暗記のための本ではないはず。

- 「文の構築」に必要なのは、語彙を選べる力、文法、構文、スタイル(文体)、フォーマリティ(丁寧度)を選ぶ力。

- 人生は選択だ!

- 教材は薬の処方と同じ。病気に合わないものを飲んでも効かないように、合わない教材を、合わない学習方法でしがみついても、実りはないかもしれない

- 技術(スキル)<<コミュニケーション能力(母語を含む)

- 「英語コミュニケーション力」のためには、母語コミュニケーション力が土台が必要。母語での努力を、母語磨きを怠らないことが、英語コミュニケーション力習得の最も近道。(英語学習が趣味、ではダメだよ)

- 母語でできないことは、外国語でできるはずがない!

4.どんな授業からも「学ぶ」ことはある(はず)。

- 指示にしたがってアクティビティをやりすごしてはだめ。

- 最低限のエネルギーで言語活動していてはだめ。

- 実践する授業、インプットする授業、自主学習する授業(あれ?)と各授業の時間を大切に。

- 過去は捨てない

- 学んだ1つずつを、捨てない。

- 学んだことは1つずつを、1つずつで散在させない。→統合する

- 学んだ要素は、統合(結集)してこそ初めて使える。

コミュニケーションって?

- 英語を使う場面は?誰と?

- これからの可能性は、圧倒的に「いろいろな文化背景の人々と、英語を共通語の1つの選択肢として使い、コミュニケーションすること」が求められる。

- 海外旅行で買い物するとか、食事するとか、英語圏出身の英語母語話者 との会話だけではなくてね。

- 1つの表現がある人たちにはOKでも、ある人たちには失礼かもしれない。

- コミュニケーションには何らかの目的がある(ことを忘れない!)

- 合意に達する、はでに喧嘩して決裂する、理解し合う、誤解を解く、説得する、くだらない(ことはないはずけど)おしゃべりを単に楽しむ、お金を儲ける、好きな人を振り向かせる。

- 「英語を使う」とは、何らかの目的に向かって英語を使ってコミュニケーションすること。そのためには、何をどうコミュニケーションするかという力も必要。

- ほらね、これは母語でも訓練できるでしょ?

コンテキストとは

本講座の初日から、コンテキストがあっての文、語彙、文法、と言い続けてきたわけ。

- コミュニケーションをする場合の「コンテキスト」は、「状況」「場面」だけではない。

- TPO(Time, Place, Occasion)

- Relationship

- 対話相手との関係(どういう人間関係で、どの程度の関係でetc)

- Objectives

- その対話でどうしようっていうの?という目標

- コンテキストあっての文

- vocabulary, grammar, structure, style, delivery….全てはコンテキストなしには選べない。

- Data Base 3000(桐原書店)の例文1文ずつにだって、「どういう状況でこの文が登場しえいるか」というコンテキストを想像してみる必要がある。

紙辞書を使ってみよう

- 一度も紙の辞書を使ったことがないのに「英語を学習してる」とは言わないでほしい。電子辞書と紙の辞書を、ぜひ使い分けてほしい。

- 「英語が苦手」な人ほど紙の辞書を使ってほしい。

- 「英語が未完成」な人ほど紙の辞書を使ってほしい。

- 英語が大好き」な人ほど紙の辞書を使ってほしい。

- つまり、みんなに一度(一回じゃないよ)は使ってほしい。

2. ターゲットの語彙を探す時に、道草しやすい。

- 周辺の語彙が目にはいる一覧できることが強み。

- ターゲットの語彙に費やされている「ページ数」で、「これは手強い語彙だな」ということが一目瞭然。

- 多品詞語も一目瞭然。

- 引くのに時間がかかるかもしれなくても(だんだん早くなって嬉しいよ)、情報を受け止めやすい。

3. 使い分け例

- 家では紙辞書、持ち運びは電子辞書(学習者が辞書なしで暮らすなんて、信じられない)

- リスニング時、特にディクテーション時には紙辞書。ライティング時には英和、和英、英英とともに・・etc。

本日の訓練メニュー

- 5日間の復習:ペアで例文の英語口頭作文

- 時間制限あり

- 立って!相手の目をみて!言う。(もう恥ずかしくないね)

- サイトトランスレーション

- 文をみながら語彙を順に訳すのではなく、文全体を読んだら即時に文をアウトプットする。

- 途中パートナーに「もっとシンプルに!」と相手に表現を変えることを要求する姿や、プロソディーを気遣う自発的な姿がみられました。なんてすごい)

- 絵でみてパッと練習。

- 例文はごく一例。ここにもいろいろな表現の可能性があることを忘れない。

- 関係詞のある文

- 2つの文を「省エネ」するための手段:関係詞

- できないなら使わない!

- 配置転換

- 語の配置(倒置)、節の配置

- ポイント確認

- 逐語訳とお別れする(これはみんな慣れてました)

- 少しのエネルギーで、一番効果のある表現を創出しようとする!

- 形式主語やThereの構文は「最終手段」

- よいインプットから、多くの表現方法を学ぶ

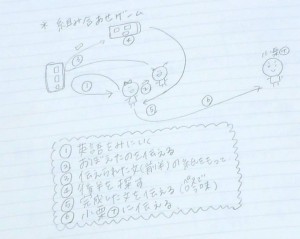

本日のアクティビティ「英語組み合わせゲーム」

Intensive Course 2014 Day 4, Thu. Feb 20

2月 20th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)「英語力」とは

- 「ぺちゃくちゃ」おしゃべり(しているつもり)の英語のつもりを楽しむだけなのは、例文を丸暗記し続けるよりも1000倍(笑)危険

- 質のよい英語を読む。(むやみやたらな多読がよいわけではない):自分の現在のレベルで読みやすいもの。目標は「よい文」「だめ文」が識別できるようになってくること。

- ペーパーバック(小説など)と、Graded Readersは英語表現と出逢うチャンス

- Graded Readers:レベルに合わせて、すらすら〜っと辞書なしで読めるレベルからスタートして、スピーディに読破していこう。

- 辞書使用:未知語に出逢ったら辞書をその場でひくのは我慢。重要な語、使用頻度が高い優先すべき語は、何度も出逢うはず。何度も出逢ってどうしても意味が知りたくなった時が「引き時」。その時にはすでにその後を認知しているので、覚えやすい。語彙がコンテキストとともに頭に残りやすいはず。

- レベルはどんどん上げるのではなく、同じレベル、そのレベルの近辺を上げ下げしたり、行ったり来たりして、ゆっくりと上げて行こう。

文法ポイント

- 「受動態」

- 「受動態」は、どうしても受動態でなければ述べようがない!という非常手段。のべつまくなしに受動態に「変換」して楽しまないこと。

- 「受動態」と「能動態」の大きな違いは、「書き方」ではなく、「視点」のシフト!! 動詞の影響の仕方(方向)が大違い。

- 信用ならない受動態例文が多いので要注意。(テキストにあるから「正しい使い方」とは限らない)

- 受動態を使わなくていい、使う必要がない、使ってはいけない「場面」がある。

- 「一億人の英文法p.477〜」参照。ルールが整理されている。例文も厳選されているので頭を整理しやすい。

- 「受験英語」の受動態は要注意。(忘れて結構)

- closed(閉まっているという形容詞), open(営業中であるという形容詞)/close(v)、open(v)との混乱に注意。看板みたら要チェック。(ちなみに語学センターの看板はただしくclosedになっています)

- 受動態にならないモノ

- 受動態とともに使う前置詞(byばっかりじゃない)

- be supposed toのような婉曲ニュアンスが入る表現

- 句動詞とともに使う受動態

強化教材

- 語彙力強化教材例:DataBase 3000(桐原書店、CDつき)

- CDは使うもの!

- CDとともに、音読、Listen and repeat、語彙や文法チェックのために全文ディクテーションもできる。

- 和文をサイトトランスレーション(瞬時に英語に!)の練習もできる。

- 音声はよいものでないと使えない!!

- ディクテーションのしかた

- 聞く→書く→聞き直す→補充する→ギブアップまで繰り返す→チェックする→不足部分、誤り部分を色をかえてチェック→文通り聞こえるまで聞き直す。

- この中で、「ギブアップまで繰り返す」「文通り聞こえるまで聞き直す」プロセスが、耳を開くプロセス。

- 聞き流し、聞き飛ばし、途中放棄では、耳は開かない!

- ディクテーションしたら、最後は自分でも言ってみよう。

- 簡単だ、と思うものは、Listen and repeatで。repeatを瞬時にスラスラ言えないところはディクテーション・・・というコンビもOK。

- 映画の楽しみかた

- 英語+日本語字幕

- 英語+英語字幕

- 英語+字幕なし

本日のアクティビティ

- ペアワーク(本日のアクティビティ:伝言ゲーム)

- 使者がテーブルにおかれた複数の例文カードの中から、1つだけを選んで黙読してくる。(どれを覚えているか、他のペアにバレてはいけない)

- パートナーに伝え、二人で覚える。(口頭練習。発音、プロソディを注意し合って)

- 先生に口頭発表。(ペアで毎回交代して)

- 「合格」したら、その文の日本語カードがもらえる。

- もしかすると、すでにその文は他のペアが発表しにいっていて、「売り切れ」かも。

- どのペアがたくさんカードをゲットできるかな?

- しあげ:全員で復習。音読。

- アクティビティ中の発見:

- いつのまにか、チャンクを気にしたり、抑揚を気にしたりすることから、活動中に手がいっぱいに動いていました。

- 文を覚えるのが難し長さのものは、手やテーブルに指で英文をこっそり書いてみたり。(笑)

- 最初は、スタッカートの手つきでも、だんだんスラーになってくるといいです。単語をごつごつならべないで、チャンクですら〜っと述べられるようになりましょう。そのほうが意味が伝わりやすいです。

- Day3の発想練習の復習

- みんなで口英作文:発音、プロソディに注意!強めるところはどこだ?

- 口の筋肉をトレーニングしよう:very glad to see them(例

- 前置詞に悩め。

- 新項目:関係詞

- むやみやたらに並んで、つながっていない。

- 関係詞を使う文こそ、骨組みありき。

- 骨から考えて、関係詞で肉をつける。

- 「一億人の英文法」wh修飾、カンマ付修飾(p.435〜)注意

- その修飾は「なくても生きて行けるのか」「なければ生きて行けないのか」のチョイス

- 「絵でみてパッと」練習

Intensive Course 2014 Day 3, Wed. Feb 19

2月 19th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)2013年度英語特別集中講座〜英語表現力up〜

2014年2月17日〜21日 9:30〜12:45

Day 3: 発想の切り替えかたと適切な語彙/文法選び

- 教材活用方法

- レベル別のもの、目標、目的がはっきりしたものを選ぶ。

- 語彙、文法(文体)、文の長さ、複雑さが、自分の力に合ったものからスタートする。

- 「書く」ためには、句読法まで説明をきっちり理解。

- 構文別、文法別のような「〜別」と特化した練習を積み重ねる時には、そのポイントに的をしぼって訓練する。(しかし、それだけでは終わらない)応用を訓練できるものを、その次に用いて、どの方向からでも「応用」できるように訓練する。

- 英語ライティングワークブック増補版―正しく書くための文法・語法・句読法(DHC) レポートなどを書いて行くひとにおすすめ。句読法には音がない。しかし、その存在には意味がしっかりとある!インプット時にしっかりと捉えよう。

- どんどん話すための瞬間英作文トレーニング( ベレ出版):各文法項目に従ってまとまった訓練ができる。

- スラスラ話すがめの瞬間英作文シャッフルトレーニング( ベレ出版):応用の訓練。

- 単一の教材でも、幾通りも使い方がある。セクション、ページによって、自分のその時点での力を最大限にのばせる方法から実践してみる。(甘やかさないbut困難なことばかり自分にさせない)

- 訓練時は、「今は何を身につける時」という意識が毎回必要。「文法」といった大きな目標ではなく、「今日は前置詞!」「今はon!」のように具体的な焦点を意識しながら学習を。(漠然と、淡々と学習を単一的に行わない)

- 語彙・文法の使い方

- 話す、書く場合にも「文法」「語彙」は「コンテキスト」(場面/状況)や意図次第。

- インプット(reading/listening)時に、どのような場面で、どう使われているかを、主体的に学び、英語の引き出しを増やしておく。

- インプットからの英語表現学習

- リーディング、リスニングにおける、Prediction(類推、推測)の意識

- プラス?マイナス?結論は?

- 比較級(何との比較?)、最上級(強調)

- 英文を「解釈」ばかりしていると、英語・英語表現を見忘れる。英語表現を味わったり、ニュアンスを学び損ねる。

- 「この表現はすてき」「つかえる」と思ったら、メモメモ(ノートに蓄積!)

- 音読練習

- 音読時は、今発声している語ではなく、その行き先(何語か先)に目を送る(訓練あるのみ!)

- 意味をとらえて読む!(副詞、関係詞に注意!)

- Listen and repeatの実践: ”A Computer Problem”

- main ideaを真っ先につかむ。推測も活かす。

- key words: lap top computer, burn (toast ), toasted skin syndrome, bare skin, avoid

- problem—solution

- 英語化練習

- Day 2の復習

- 主語、強調する内容:視点を変えてみよう

- 主語、動詞、時制、助動詞、副詞に注意

- 英作宿題10〜20

- 「絵で見てパッと言う英会話トレーニング」 海外旅行編 (学習研究社)

- aisle or window, change seats, miss one’s flight, transit, connection, accommodation←arrange

- 伝達作文練習(ペア/グループ)

- 使者が選んで、記憶してきた日本語文をパートナーに口頭で伝える。

- パートナーは、その日本語をもとに、即座に(瞬時に)口頭で英語化する。

- 悩みはグループ内で検討。

- 辞書、ノートの参照禁止。

- 記述禁止。(脳内処理〜口頭のみ)

- スラスラなめらかに言えるようになるまで、リピート。

- 時間内にいちばん沢山チャレンジできるのは、誰かな?

本日の注目点

- be動詞の強さ(復習):be on time、be around、be in one’s mind

- be —ing(現在進行形で、近接未来の進行形の代用)

- andの強さ:drink and drive

- another, aroundは使用頻度が高いのに、日本語母語話者には思いつきにくい語彙:インプット時に注目!another flight, another drink, be around, around midnight (aboutとの「差」

- 所有格代名詞:my neighbor、 your offerのような「明確化/限定」

- 冠詞(不定冠詞か定冠詞か?):コンテキスト>ルール

- 使用頻度の高い便利な単語から使用方法をマスター:have, get, come, go, take, make、put….etc→put me on another flight

- 現在進行形は「期間限定」

- 現在完了形は、どうしても「現在」と「過去」を結びつける必要がある時の必殺技(それ以外には不要):I missed my train.vs I’ve missed my train.(要、不要?)不要なコトは余分につけないほうがベター!

- 関係代名詞の省略—-There are two Indian families who live here→…Indian families living here

- 動詞:live, stay, visitの「差」

- 受動態があらわす意味:get cancelledとbe cancelledが伝えたいことの「差」

Intensive Course 2014 Day 2: Tue, Feb 18

2月 18th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)2013年度英語特別集中講座〜英語表現力up〜

2014年2月17日〜21日 9:30〜12:45

Day 2: 主語、動詞の視点にバリエーションを

- 文法書、文法参考書の使い方

- 「一億人の英文法」の活用方法

- その他の文法書の選び方

- インプットから学ぶ「文」のすがた

- 黙読

- 音声を聞く

- 音声とオーバーラッピング

- 印象にのこっているプロソディーをマーク、文の切れ目にスラッシュ

- 音声でプロソディーを再確認

- 音声とオーバーラッピング

- 主語、動詞(述語)にマーク

- シャドーイング(意味を考えながら!)

- Read and Look up(音声とともに黙読→ポーズ後にリピート)

- 音声練習上の注意:自分の声に酔いしれない。音声モデルを無視したオリジナル読みにならない

- Read and Look upは、音声なしで黙読→リピートはさらに難易度があがる。

- 1日目の復習:サイトトランスレーション(スライドで)・発音指導付

- ペア作文練習:1日目に今日の要素をプラス

- みんなで「ステージづくり」練習:

- 「副詞」をプラス

- 「主語」の視点をかえてみる。(多角的に英語表現のオプションを探る)

- 「動詞」の視点をかえてみる。

- BE動詞はすごい。(ex. be around, be in, be in one’s mind)

- 動詞の使い分け。(ex. tell/speak/talk, see, produce)

- たった1つの副詞で意味にひろがりを(ex. around)

- 辞書使用上の注意(和文英語化のステージづくりのために):

- まず自分の脳内辞書(メンタルレキシコン)をフル稼働してみる。

- 「これ以上は無理だ」というところで、英和で思いついた単度でよいかを調べてみる。

- 確信のもてない用法は特に辞書で例文や用例を注意する。

- どうしても思いつかない段階で、和英で可能性を探る。

- 和英の用例をよく読んだ上で、「これかな?」と思った単語を、英和でもう1度確かめてみる。

- 英語表現のバリエーション化のためのトレーニング

- 視点をかえて、主語をあれこれ変えてみる。

- 日本語の表面にだまされないで、日本語の表している内容を、英語に。

Intensive Course 2014 Day 1: Mon, Feb 17

2月 17th, 2014 | Posted by in Intensive Course - (コメントは受け付けていません。)2013年度英語特別集中講座〜英語表現力up〜

2014年2月17日〜21日 9:30〜12:45

Day 1: 母語(日本語)から外国語(英語)への「変換ステージ」を創りましょう

- 体験:日本語から英語へ(日本人同士でないと通じない日本語から英語へ)「同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術李プロセッシング」(三修社)より)

- 文のかみくだきかた

- 1秒で脳内処理(瞬間「移動」を訓練)

- 口頭での練習の意味(deliverの仕方を訓練)

- 文法書、辞書との共同作業(つかいかたのタイミング)

- 母語から英語へ:30例文レッスン

- 「どんどん話すための瞬間英作文」(ベレ出版)より

- 変換ステージをいったりきたり。アウトプットに悩む時間は、長くても短くてもだめ!

- 実践英作文(ペア):1)ホワイトボードに記述。辞書なし。2)和英辞書のみで確認。文法書確認。青/緑ペンで修正箇所記入。3)他のペアの英作文で修正指摘(赤ペン)

- アウトプットしてみようとした後で辞書を引くvsアウトプットしようとする前に辞書を引く

- 主語選択

- 動詞選択

- その他のパーツ選択

- 選択し直し←→日本語の解体・解釈のし直し—-頭を柔軟に!

- 文法フォーカス:名詞(可算。不可算)/冠詞/代名詞「一億人の英文法」自主学習項目

- breakfastやdinnerは数える?

- Thank you for your offerとthe offerの違いは?

- take a bathななぜa?

- get there by trainななぜ無冠詞?

- 「無冠詞の使い方」には細心の注意を!!

- 口頭アウトプットレッスン:ペアで出題(同じ30例文)

- よどみなく言えるまで練習。英文を暗記しようとするのではなく、日本語からのサイトトランスレーションの「変換ステージ」の訓練!

- 徐々になめらかに、ごつごつ単語を並べるのではなく、意味単位、チャンクを意識してアウトプットしてんみる。

- 仕上げ:スクリーンに上の日本語から英語へ瞬時に「反応」

- 脳内で単語を並べる処理を早く!

- 口から滑らかに出す=「伝える」

- シチュエーションを考えて、語彙選択する。