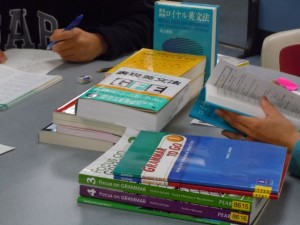

- Grammar Explorer 1-3 (Cengage) :Student Book (480 pp) with Online Workbook Access code

- 集中講座(小栗)でも活用したことがある文法を使えるように総復習するためのトレーニングコース。リーディング、リスニング、文法練習などを通して文法力を総合的にupすることができます。テキストとオンラインは別々の例文なので、膨大なオンラインワークに、テキストが付録的についてくるというもの。しかし、テキストだけでも膨大なトレーニングを重ねられます。<Cengageサイトへ>

- Grammar in Context (Cengage)Online Workbook

- 集中講座(小栗)でも活用したことがある文法を使えるように総復習するためのトレーニングコース。Explorerとの違いは、コンテキストにあった文法のつかいかたを徹底特訓するもの。 <Cengageサイトへ>

- My Grammar Lab online work (Pearson ):Student Book with MyLab Access (Classroom Version)

- My Grammar Lab (アプリ):My Grammar Lab(Pearson)教材(Elementary – Advanced ) に沿ったアプリ。解説についてはテキストを参照しなくてはならないようになっていますが、このアプリだけでも隙間時間に文法確認や弱点の発見をすることができます。[アプリは無料] レベルはelementaryから確実に進めていくのがおすすめ。

Grammar Online workbook info

6月 9th, 2017 | Posted by in Study English (Grammar) - (コメントは受け付けていません。)効果的なディクテーショントレーニングのしかた

ディクテーションの目的

ディクテーションの目的は、音(音素)をひたすら再生するのが目的ではありません。

耳からの情報が、どれだけ正確に聞き取れ理解できているかが、ディクテーションでわかります。

構文

文法

語彙(スペルや意味)

コロケーション、句動詞、イディオム

すべての弱点がさらけ出されるのがディクテーションです。

たとえばTOEFLでは、ダイアログレベルでのリスニングは、全部正確に聞き取れなくてはなりません。

その中に見落としてよい表現がないからです。

長文やモノローグでは、すべてディクテーションする必要はありませんが、どこにどのような語彙表現や文法が使われているのかは、気が付けなくてはなりません。

英語の音を音として聞くのではなく、意味をもったことばの連なりとして、そこに文法事項が埋め込まれていることを踏まえてトレーニングする方法が、BRIXです。過去問集を解くだけでなく、耳と口を使って文レベルのインプット、アウトプットを強化しながら、TOEFLでのディクテーションも合わせておこなっていくことがお勧めです。

肝だめしにしない

Listeningセクションのうち、ダイアログまでは、全ての語彙がきちんとスペルでき、内容も全部分かることが最低限の目標です。

ディクテーションでは、語彙が聞こえているみたいだけど、文法上おかしい

といった場合、聞き間違いということが多いです。そのときに役立てるのは辞書。辞書をつかって、文法と語彙知識を全部投入して行うのがディクテーションです。

正解は各自が持っているはずの(出版社サイトからダウンロードしている)scriptで確認してほしいので、正解が提示されないものも作ってあります。回数無制限にしてあるのは、何度も聞き、全部聞こえるようになってほしいためであって、正解を暗記するためではありません。

ディクテーションを通して、自分の語彙や文法に何が足りないかを発見し、補強してください。補強は文法書や辞書で必ずすること。調べた単語はその場でスペル、品詞、意味を覚えるべくノートしましょう。

文の空欄が埋まらないのは、音素だけを聴き取ろうとしているからです。

意識はまず、文の意味に置きます。

次に、語彙と文法の両方を使って、文を作文するかのように文を聞きます。

<授業受講者向け情報>

ATR CALL BRIXとの組み合わせだとすると、文の発音練習→語順並べ替えがトレーニングの第一歩となります。発音、発話できることは、聞こえます。発話できない文は、聞こえません。プロソディを重視しているのは、そのためです。

English spelling/vocabulary/grammar learning applications (just some)

2月 27th, 2016 | Posted by in Study English(vocabulary) - (コメントは受け付けていません。)無料のスマホアプリを少々ご紹介しましょう。(おすすめは順不同。ランキング順ではありません)有料のものも追ってリストアップします。全体的に、音声があるものは、必ず音声を聞きましょう。単語は「品詞」「音声」「つづり」「意味」(いくつか代表的なもの、あるいは最も代表的なもの)をセットで覚える意識を持ち、「使える」語彙に束ねていこうとしてみてください。

- 「mikan英単語 リスニングもマスター」

- センター入試、TOEFL、TOEIC、大学受験、GRE、医学のジャンルあり。音声、文字が表示され、時間制限内に意味を選択(4択)するしくみ。すばやく語彙を聞き(読み)選択肢から答えをえらぶ訓練に最適です。テスト結果詳細を確認でき、そこで「覚えた」としたい単語はチェックしておけます。復習メニューで苦手な単語に分類された語をしっかり復習できます。すばやく、くりかえして学習するのがおすすめ。選択肢の日本語を読まなくてはならないので、英語と一緒に日本語も覚えたい、日本語を早く読みたい人にもおすすめです。

- 「英単語 完全記憶」

- 入門、基本、標準、発展とレベルに分かれ、さらにはジャンルまたは品詞で分類されている語彙が読み上げられます。その語彙を聞き(つづりを見て)「バッチリ」ならば「バッチリ」を選ぶ、「え?意味なんだっけ」という単語は「こたえ」をクリックすると、「不安」または「バッチリ」を選べます。忘れやすい時期にお知らせがきて、また復習することができます。

- 「英サッサ(絵、リズムで覚える中学英単語」

- リズムとBGMを選べます(笑)

- 語彙とイラスト、音がセットになっています。覚えている単語はササッとぱらぱら。「あれ?」という単語はマークを入れておけます。あとでマーク付きの語彙だけを復習して覚えていきます。

- 「中学生英単語1200」(聞いて並べて覚える英単語)

- 中学1年から3年までの単語を総復習できます。アルファベットをならびかえてスペルを整えるので、スペルの構成があいまいで、なんとなくわかっているけれどはっきりはしていない・・という人にもおすすめです。

- トレーニング、理解度テスト、タイムアタック、単語一覧に分かれていたり、レベルが選べたり、発音をオン、オフできたりといろいろ揃っています。(広告を消したければ240円で購入できます)音声は「日本人英語」と「ネイティブ英語」を選べます(笑)が、日本人英語=カタカナ読みなのでとても失礼です)

- 「らくらく英単語2000」

- 中学〜高校までの単語の品詞と意味の復習ができます。音声は残念ながらありません。Easy/normal/hardのレベルから選べ、英日、日英どちらもあり。選択肢をすばやく選んで、瞬時に「みてわかる」確認をするのにはよいでしょう。

- 「 IELTS word power」

- きびしい語彙トレーニングを簡潔、効率的にどうぞ。

初級

- 「Build a word express」

- 音を聞いてスペリングを完成していく練習ができます。単語内の部分的な発音も繰り返されます。文字と音のつながりに自信がない人におすめ

入門

- 「アルファベット大文字」

- 筆順をもう一度。ゆびでなぞって大文字を書く練習ができます。

- 「アルファベット小文字」

- 筆順をもう一度。ゆびでなぞって小文字を書く練習ができます。

- ゆびドリル(ひらがな、カタカナ、アルファベット、数・・)

- アルファベットの書き方からもう一度、という人におすすめ。

BBC Bitesize KS1- アルファベット、文字と音をつなぐ初歩から。(全英語ですが、インストラクションに慣れていけば大丈夫)

- BBC Bitesize KS2

- KS1をおえたら、こちらへ。文字、単語から文へ。

- Road to Grammar

- 品詞など基礎固めに。

- Oxford English Files

- pronunciationがおすすめ。

- Oxford Phrase Builder

- 語順の基礎固めに

Improve your listening skills?

12月 11th, 2015 | Posted by in CLASS:International Understanding | Self-study(Listening) - (コメントは受け付けていません。)小栗成子Facebook Noteより(2013/1/8)

どうしても聞く力が伸びないんです・・・という人の学習方法には、「内容をだいたい聞いている」ということが多くみられます。「聞いているだけで分かるようになりますか?」というご質問に直球でお返ししましょう。聞いているだけで分かるようになるのには、読んで分かるだけの英語力がまず必要です。それは備わっていますか?

リスニング力を伸ばすには、まず自分が「分かる」レベルのスピード・語彙の教材を選ぶことが、重要です。次のような2通りの学習方法を合わせてみてはいかでしょう。

A.文章単位でディクテーションする

何を聞いてもディクテーションする・・・という練習方法は、あまり薦められません。ディクテーションは、音の強弱や抑揚に慣れ、語彙や文法力を駆使して、どんな弱音部分にも「情報補充」をし、1つの文をきちんと作り上げていく練習です。細かなところまで、「聞こえない」ではなく、音声スクリプトを確認したら「聞こえるまで」聞き返し、耳を合わせていく努力が必要です。いつまでも「これは聞こえない」と思っていると、そこで力はストップします。その後にある力をつけること、あきらめますか?

♡1つ1つの音素を聞くのではなく、語彙・フレーズ単位で耳に入れられるようにしましょう。たとえば、stopという単語はstopが固まりであって、s-t-o-pという音ではありません。

♡語彙知識(品詞を含む)、文法知識、構文の力を同時に身につけます。そこに使われている語彙、文型にも慣れ、耳と目をむすびつけることができます。どちらにしても束ねているのは「頭」です。「頭」を備えて聞きましょう。(耳だけで聞けるはずはないです。)

※教材:発音練習の教材、文法例文音声、英作文音声などが向いています。(読んで分かるレベルの文を対象としてスタートしましょう)

B.内容のあるパッセージを聞き内容を理解する

1つのユニットなど、テーマにそって書かれたものを、聞いてみましょう。「内容」に焦点を当てて聞きましょう。

- Just Listen: 内容に焦点を合わせながら聞きます。「こうかな?どうかな?」という推測が大事。トピック、主旨(メインアイディア(最も伝えたいこと))を理解しよう、という意識をもちましょう。

- Read and Listen: スクリプト(やテキスト本文)を目でおいながら、耳と目を結びつけようとしましょう。

- Read and Check: スクリプト(やテキスト本文)を読みながら、音だけ聞いたときに「推測」した内容が書かれているかどうかを確認します。この時に、弱音や語彙(未知語も)をチェックして、文の構成を内容とともに確認します。

- Read and Listen again:2.に返ってもう一度聞きながら文を目で確認します。ここでは音声を止めないで。

- Read: ここに音読をいれると、ますますプラスです! ここでは音声をかけずに、自力で音声で聞いたのに近づける努力をしながら音読します。(これをシャドーイングに置き換えてもいいでしょう)音声+テキストとともにオーバーラッピング、音声のみでシャドーイングと切り替えていくのもよいでしょう。止めてリピートして、ということもよいのですが、そこまでいくと本来の「聞く」ということからは離れていきます。ひとまず聞く力を伸ばすのであれば、聞くことに専念するのもよいでしょう。

- Just Listen again: 目で文を追わずに、音声だけを流して、1.のときよりも内容がきちんと確認でき、語彙や文も認識できるように努力してみましょう。

♡内容を考えながら聞く、内容を考えながら読む・・ことを繰り返して訓練しましょう。

自信がついてきたら・・・徐々に、分量を多くしていき、分量になれてきたら、スピードもあげていきます。スピードがゆっくりのaudioの場合は、聞き返しをできるだけしないように努力してみましょう。スピードが早いものを聞いていれば、慣れられるか、というとそうではありません。

読んで分かるものを聞く事、そのレベルを語彙習得とともに少しずつ分量をふやし、スピードはそれから上げて行くことをお勧めします。とすれば、どんな教材がよいのでしょうね?

※(語彙・構文コントロールがされている)(内容が興味深い)リーディング教材など。TOEFLの(講義模擬)長文モノローグ、ノートテイキング教材は、一般的にレベルが高いです。

Listening for Pleasure (You Tube)

5月 16th, 2015 | Posted by in Self-study(Listening) - (コメントは受け付けていません。)English Intensive Course Spring

1月 5th, 2015 | Posted by in Current Classes | Study Clues - (コメントは受け付けていません。)語学センターからのお知らせをお読みください。

お知らせはこちら

Dictation vs Note-taking

10月 27th, 2014 | Posted by in Self Study | Self-study(Listening) - (コメントは受け付けていません。)Dictation

流れてくる音声を一言一句のがさず聴き取り、書く練習です。

そこには、語彙知識(音、品詞、意味)が必要です。また、文を聞くので構文上の知識(文法)が不可欠です。それをチェックするためにディクテーションをすると、何度聞いても空白部分ができてしまうその部分こそ、自分の「弱点」といえます。それを克服するためには次の事をしてみましょう。

- どうして聞こえないんだろう」と振り返ってみます。その時、辞書を引く、文法書を見るという学習が発生します。

- そして、さらにはスクリプトをみて確認。聞こえていない部分を、目立つ色などで修正していきます。スクリプトを見ながら聞き直す。それでもまだ納得がいかない「耳」のようであれば、何度も目と耳を使って「こう聞くのだよ」と耳(脳)に教えてあげます。それがトレーニングです。この時、チェックした単語は、言える、書けるようにしておきます。(単語ノートを作っている人は、そちらに記録していくとよいでしょう)

- スクリプトや自分の書いたものから目を離して、聞いてみます。最初にディクテーションした段階よりも、少しましに聞こえてきていますか?そこがチェックポイントです。

- 3のチェックなしに、2で終わってしまうのは、「テスト型」学習。テストの採点だけをしようとして、できなかった部分を放置しておくという形です。それでは耳は開通しませんし、語彙も増えません。

Note-taking

一般的に授業や講演、仕事指示などを含め、「音声発信情報」(口頭での説明)されているものを聞く時、どうしていますか?大事なことをメモしませんか?次の授業での持ちものを先生が発表している場合に、先生の口頭説明をディクテーションする人はいないでしょう。きっと持ち物は「これとこれ」というように、次のアクションにつなげるために、情報の「内容」をメモしますね。講義の場合は(試験やレポートなど、自主学習含め自分がしなくてはならないであろう)次のアクションに向けて、要点をノートしますね。それがNote-takingです。

長文のパッセージ(いくつもの段落からなるもの)を聞く場合は、ディクテーションではなく、ノートをとって内容をメモしていきましょう。そのノートの取りかたがわからない場合には、それをサポートするリーディング教材もSI Room(語学専用自習室)にはあります。(例:Reading for Todayシリーズ。レベル2″Insights for Today”からOrganizerがついています)

詳しい学習方法:

- how to take notes(学習時の意識)

- Note-taking 教材選択について

- Note-taking SI Roomおすすめ教材(本格的なもの)

Workshops and intensive courses (Planned)

10月 13th, 2014 | Posted by in Current Classes | Study Clues - (コメントは受け付けていません。)〜語学センターより講座情報〜

★英語自主学習支援特別講座『Magical Workshop』★

秋学期初の講座をそろそろ始められそうです。お待たせしております。

予定(案)ですが、私の都合をつけられそうな土曜日をまず確保してみました。(他は無理、ということです)

テーマは追ってリクエストの多い中から決めます。

第33回:10月25日(土)13:00〜16:00あたり

第34回:11月8日(土)同上

第35回:11月15日(土)同上

第36回:12月13日(土)同上

対象:中部大学学生、院生、教職員(定員に満たない場合は含卒業生)

2名様から実施。

定員:20名

★春休み英語特別集中講座 Language Center Intensive Course 〜Spring〜★

はや3年目となりますね。昨年度までの通り予定しています。

第I期:2015年2月16日〜20日(5日間)

第II期:2015年3月2日〜6日(5日間)

希望が多ければ、これまで5日間でしたところ、月〜土(6日間)にすることも検討します。講師はおそらく2名でしょう。

午前/午後いずれかの開講の場合は、講座とSI Room利用を叶えられるよう、SI Room開室を組み込みたいと考えています。講座内容面で要望があればお知らせください。卒業前最後!というかたも、ぜひどうぞ。

(学内行事都合、講師都合上、開催時期の変更はできません。ごめんなさい)

Acquiring language/communication skills really to USE….

10月 10th, 2014 | Posted by in Current Classes | Study Clues - (コメントは受け付けていません。)〜「問題を解く」という意識からの卒業〜

英語=教科として学んできた年数が長いほど、いつのまにか英語を「問いを解く」ものとすりこまれていたりします。たしかに、英語学習用のテキストには設問があり、練習があり、その指示に従って学んでいく形式に作られていたりします。しかし、英語を「解く」対象ではなく、実社会で「身につけたい」のだとすると、「解く」という癖が行く手を塞いでしまったりします。

学習用のテキストであれ、よい教材であればあるほど、語彙も文も、どのようなコンテキストで用いるのかを学ぶチャンスの宝庫です。小栗がいつも学生にお話をしているのは「よい教材でないとダメ」であること。それには充分な注意が必要です。そして教材の「使い方が肝心である」こと。何でも手当たり次第、やみくもに、がむしゃらに使えば力がつくものではありません。たった1冊でめざす力が付くこともあれば、何冊と闘っても力は全く付かないこともあります。教材は、モノと使い方、意識の置き方が命です。(教える側でいうと、教材は独歩してくれないので、教え方が命ということになります)

語彙集、文法教材、リーディング、リスニング教材、SI Room(語学専用自習室)にも置いているRFU(Reading for Understanding)カード、そして多読本、ペーパーバック、辞書(!)etc。どこからでも英語を学ぶことができます。Webや新聞、テレビからも映画からも、街で流れている音楽からも学ぶことができます。学習教材であろうと、「実物」であろうと、英語力はつけられます。

問題集であれそろそろ解くこと、採点することを目標に例文を読むのをやめてみませんか?そこにある文そのものの英語を味わってみませんか?きっと、学ぶことが広がると思います。問題を解く、採点するということが目標に(いつのまにか)なってしまっている場合、問題を解いたら学びは終点となります。目標はそこ? 本当は使えるようになりたいのではなかったでしたっけ?

決めては文。読む時も、聞く時も、1文にどのような主語が選ばれ、動詞が選ばれほかの語彙表現が選ばれているかは、文から学びます。文にはコンテキスト(状況)が必ずあります。たった1つの文にも、文法問題集の例文1つにも、コンテキストが存在します。「へえ、こうやって表現するんだ」という例が、すべての文につまっています。文には語彙選択、文法選択、構文選択がからんでいます。ただし、例文がよいものであれば(=小栗がオススメしている本なら大丈夫という意)です。キモチが悪い「愚文」が並んでいるむちゃくちゃな例文ぎっしりの教材もありますので注意が必要です。(そんな教材が教科書になっている授業を受けなくてはならない場合は、その文をリライトしてみると楽しいです。)

今日も「TOEFLの得点をめざして勉強していてはいけない」とTOEFL受験志望の学生に警告しました。TOEFLの「得点」をめざして学習している限り英語はそこ(得点)までです。beyond TOEFLの力はつきません。大学、大学院で講義をまともに、英語に四苦八苦せず母語と(ほぼ)同じように受けられるレベル、あるいは母語と(ほぼ)同じように仕事で英語を使えるレベルの英語を身につけたい・・とするのなら、揺るがない英語基盤が必要です。よい英語例文を読ませ、聞かせてくれるものを選び、そこで用いられていることばそのものから、しっかり栄養を頂きましょう。覚える・・というより1つ1つ心刻む感じです。体にしみ込ませる感じです。覚えて、忘れて・・ではこれまでの試験対策英語から脱皮できません。

「問題を解き、採点し、誤りを直し、反省する」

残念ながらそのループの中にいる限り、使える英語は身に付きません。使おうとしていないからです。そろそろ英語を「教科」「試験」としてではなく「ことば」としてみてみませんか?英語を幅広い「教材」で味わい、たくさんのセンテンス、パラグラフ、パッセージと出逢い、親しくなりましょう。「そうか、こうやって表現するんだ。いつか使ってみたいな」と思えるようになると1つハードルをクリアできたことになります。そうやって自分のことば(英語)の基盤をつくっているうちに、「今の自分の英語力はいったいどのくらいだろう?」と照らし合わせるのが、資格試験。そう思えないのであれば、資格だけめざせばよいでしょう。もし「ことば」として身につけたいのであれば、そろそろ英語を「ことば」の1つとして味わってみてはどうでしょう。

主に中級以上レベルの方へ。

学習材料の長文を読んだり、聞いたりしている際に知らない単語に出会ったとき、どうしていますか?

「あ!この単語知らない!!」と思った瞬間に辞書をすぐに引かず、少しの間辞書を引くのを待ってみる・・という方法も試してみてください。

知らない単語に出逢っても読んでいる間、しばらく辞書を引かないでみませんか。

- 前後の語彙の関係、コンテキスト(文脈)からその語の品詞や、「どんな意味を伝えようとしている語彙か」を類推しながら読んで(聞いて)みましょう。

- 次に読み(聞き)進もうとするとき、どうしてもこの語の意味が分からないと大変!今読んで(聞いて)いる部分が理解できないし、お先真っ暗だ!!・・・という語彙のみ辞書を引いてみましょう。あるいは、先に進んだものの、「どうしてもあの単語が気になる」という語彙のみを引いてみましょう。

- その場合は、その語の意味を、まずそのコンテキストでの意味でつかむことを優先します。(欲張らない)

- 読んでいる(聞いている)区切りがきたところまで、辞書を引くのを待つ、という方法もよいでしょう。(徐々にこちらになるとベターだと私は思います)

- 途中で辞書を引いた単語は、読み終え(聞き終え)た時点でもう一度引き直し、単語ノートに品詞やその他の意味もともに記録します。見つけたコンテキスト以外でのその単語の使われ方を、例文で見ておく「道草」が、語彙力を豊かにします。

「分からない単語がでてきたら、いつでも辞書がひける!」という意識は、自分を甘やかします。読む(聞く)流れを止めてしまったり、その単語の意味をコンテキスト(文脈)から類推してみよう、「なんだろう?」と思う機会を奪う!と覚悟しましょう。

専門書を読むレベルでは、専門用語が分からないと行き詰まってしまいます。しかし、その場合でも「なんだろうこれ?」と考えながら辞書を引くのと、何も考えずに辞書を引くのとでは大きくその後が異なります。

記録したノートはその後どうするか? ノートは自分自身の「語彙学習本」です。自分が振り返る宝物。時々、以前に記録したものを(パッと開いて)「ああ、そうだった」と振り返ったり、「あ、忘れてる」と振り返ったりする素材にしましょう。同じ語彙について何度も辞書を引くことも、無駄ではりません。しかし、出逢いの回数が増えてきた時に「あ、これは以前に記録したな」「あ、前に会った事があるけど、何だっけ?」と思えればしめたもの。辞書は、何度引いても損はありません。何度も引いて見直すことと、「いつでも引けるからいいや」という意識とは異なります。

From Multimedia English 〜Basic〜

5月 9th, 2014 | Posted by in Study English (general) - (コメントは受け付けていません。)

- Can, could, may使い分けを学びましょう。助動詞は、和訳で「わかっている」と判断することが最も危険です。

Magical Workshop for better self-study #26 :Don’t ignore prepositions

2月 10th, 2014 | Posted by in Magical Workshop | Study Clues - (コメントは受け付けていません。)- 確認のための英語文法練習教材を使うときの注意事項

- 文法の「使い分け」を練習できる文法練習教材

- 文法書で学べること、文法書だけでは学べないこと

- 手強い句動詞

- 前置詞は他の単語との結びつきが重要(単独では選べない):辞書活用

- 前置詞もコンテキストで判断(和文直訳では選べない):辞書で用例確認

- Reading 教材から学ぶ前置詞

- 新聞から学ぶ前置詞

- 付録:

- 発音クリニックを少々(例文音読)「英語の音は、前へ出す!」

- 第25回マジカルワークショップ「音読」応用(オーバーラッピング、シャドーイング)

自主学習時のポイント

- 前置詞を日本語対訳と使い方の暗記で「わかった」気になってはならない。

- 文法書で用法を確認したら、記憶するのは当たりまえ。ただし、記憶は学習の「準備」。

- forやwithは結構つかいこなしづらい。

- 正しい前置詞の使われ方のインプットは、英文の質がよいリーディング教材で。

- 日頃目にする新聞記事などでも、前置詞の使われ方に注目。

- 辞書確認時に、前置詞との組み合わせ方に注目。

- 読む時、聞く時に、正しい使われ方をどれだけインプットできているかが、適切に前置詞をアウトプットできるようになるかを左右する。

使用教材:

- Grammar to Go 1,2,3, Robert J. Dixson, Pearson

- Focus on Grammar 3, 4, Margorie Fuchs, Margaret Bonner and Miriam Westheimer, Pearson

- Reading Advantage, Cengage, Casey Malarcher

- 表現のための実践ロイヤル英文法、綿貫 陽 (著), マーク・ピーターセン (著), 池上 博 (著), 旺文社, 978-4010312971

- 表現のための実践ロイヤル英作文法 問題演習, 綿貫 陽 (著), マーク・ピーターセン (著), 池上 博 (著), 旺文社, 978-4010312988

- 表現英文法、田中 茂範, コスモピア, 978-4864540360

- 一億人の英文法 , 大西泰斗, ポール・マクベイ, 東進ブックス, 9784890855278

- 英単語ネットワーク[前置詞編], 田中茂範, アルク, 978-4-7574-1534-8

- アトラス総合英語 英語のしくみと表現―ATLAS , 英文監修:ロングマン辞典編集部, 佐藤誠司/長田哲文編著, 桐原書店, 978-4-342-01050-7

- The Japan News (新聞)

For grammar self-study: Noun

1月 8th, 2014 | Posted by in Study English (Grammar) - (コメントは受け付けていません。)本日の英文法:名詞。☆.。.:*.゜

今日は、可算名詞、不可算名詞に重点を置いてみましょう(o^∀^)

習得の近道は、まず不可算名詞を極めましょう。そうすれば残りは可算でしょ?

もっと簡単にいうと、使おうとする名詞をその都度辞書でチェックをしてみます。辞書は意味だけを語るものではありませんので、その名詞を使い方を教えてくれます。

名詞の可算、不可算を押さえて、ようやく冠詞を考えることができます。

ご参考(手元に愛用の文法書がない場合のおすすめ):英文法大全5-1「名詞の種類」

文法の参考(書)を見る際には、日本語での説明が難解であきらめてしまう人がいます。が、ちょっと待ってね。日本語ではなく単語、例文をよく読んで下さい。日本語は補足。英語例文をまずみて、それから日本語解説をみてみることを、おすすめします。

よくあるのは、日本語解説だけを読み、例文をスルーして分かった気になってしまうこと。使うのは、解説ではなくて英語ですよね。スルーしないでね。

※英語の例文がとってもよくない解説は、その解説書ごとスルーしてください。

この場合「とってもよくない」という基準は、自分がその文や語彙を読んで、(1回で)すんなり分かるかどうか。そうでなければ、レベル不一致か、とっても分かりにくい専門書かσ(^_^;)

Some study clues before your winter break

12月 23rd, 2013 | Posted by in CLASS: TOEFL | Study Clues - (コメントは受け付けていません。)冬休み前の学習方法まとめ by Seiko Oguri

Dictation

sentenceのdictationを行う場合は、次のようにしてみてはいかがでしょう。

- まず辞書を使わずに。次に、何度聞いても分からない部分がある時に、前後からその語の役割/意味を推測してみます。次に何度も聞きながら、辞書を引き「それらしい音」の単語を引いてみます。前後のコンテキストにあった語があるかを、音と意味(推測)で探します。

- scriptを確認して、自分のdictation文と照合します。誤りがあった点が、学習ポイント。なぜそうなるのかが不明な場合は、まず辞書と相談。

- scriptを確認し、文の構成、意味が分かったところで再度耳に入れます。文を見ながら、聞き逃したところが文通り聞こえるまで聞き返します。

- 最後に、文字をみないで、耳だけで聞きます。

- コツは、「しつこさ」です。しつこくとことん聞いて下さい。練習中に60%〜80%聞ければいいや、というのは訓練とはいえません。

ListeningからSpeakingへの橋渡し訓練

- 音声とともに黙読

- 音声とともにテキストを見ながら音読

- 音声をとめて、テキストを見ながら音読

- shadowの練習

- retainの練習

その他の学習方法

Note-taking

Reading

Vocabulary

Grammar

- 学習サイト(無料)の例:

- こうしたサイトで文法事項の復習をしてみた上で、弱点を発見して文法書を読む・・というサイクルがおすすめです。文法書と辞書はいつもかたわらに!文法は、文法ルールだけで成り立つものではありません。場面、文脈があり初めて成立つものです。ルールを暗記してゴールだと勘違いしている人は、例文をもう一度全て読んでみてください。その例文はどんな場面、文脈で書かれていますか?たった一つの文章にもある場面、文脈をまず意識しましょう。

- 教材は、例文のよいものを。(例文が読解困難でないものを!)

- いつもお勧めしている教材の1つにオンラインで、独学できる教材があります。

- 例:MyEnglishLab(Pearson)。「英語は一通り学習しているはず」という方なら、level 3あたりからでいかがでしょうか。

- Focus On Grammar level 3(Pearson)

- 「英語を身につけたいと思うなら」by小栗(こちらのブログ記事へ)

Reading Strategies by S. Oguri

11月 15th, 2013 | Posted by in CLASS: TOEFL | Study English (reading) - (0 Comments)読み手のレベル、読むものの内容、読物の構文や語彙の難易度、読み手の知識によって、読み方は異なります。これがベストな読み方である、というような読み方はありません。

ここで提案したいのは、今までの読み方から脱却して、読むものに(前よりも)一歩近づき、内容を(前よりも)誤解なく、また(前よりも)できれば時間をかけずに、(前よりも)正確に読むにはどうしたらよいかということです。あくまでも練習方法ですから、ここから力を形成して、徐々に読み方も変えていく必要があります。脱却したくない、今までの読み方がいい・・・それでも読めるようになるかもしれません。どちらも試してみてはどうでしょう。

幹と枝の部分だけをしっかりとつかむ

文には幹と枝、葉っぱと花(飾り)がついています。全ての文字情報を平にならべてしまわず、どれが幹でどれば枝、どれが飾りかをしっかりと整理していくことが重要です。

トピックを把握する

- タイトルがあれば読み、タイトルが示すトピック(ジャンル)に焦点を当てる。(そこから頭を離さないように集中することが肝心。注意力が散漫になる人は要注意。)時々、タイトルが意味不明のものがあります。許してあげてください。

- タイトルがなければ、最初の段落の書き出しで、トピックを類推します。トピックセンテンスが最初にある場合が多いためです。時折、最初は助走でその次にトピックセンテンスがある場合や、トピックセンテンスがはっきりない、という場合もあります。その場合は最初の段落を読む必要があります。

- 各パラグラフの、最初にセンテンスだけを読んで、1.で発見したトピックに関して、書かれているかをチェックします。また、書かれていることが、そのトピックについての「+」(肯定的)な内容か「-」(否定的)かをチェックします。

- 各パラグラフを、最初から(焦点をトピックに当てつつ)読むみます。

飛ばし読み

- 飛ばし読みでパッセージ内容全体に何がかかれているかをスキャンすることができます。

- 飛ばさないで読むのは、2通りあります。

- パラグラフ最初(それがトピックセンテンスでなければトピックセンテンスを)+最後のパラグラフの最後(またはその付近)

- パラグラフの最初と最後

- どちらであれば自分がほぼ確実に内容を類推できるか、やってみて下さい。

- 飛ばし読みをする意図は、葉っぱにかくれた枝や幹を見逃さないためです。幹も枝も葉も花も全部同じ重要度ではありません。一番逃してはならないのは幹。これにどんな枝や葉、花がつけられているかを整理するために、惑わされないようにするテクニックが飛ばし読みをして、幹の様子をまずとらえるという方法です。

単語との格闘

- 解らない単語?!本当は、その場その場で単語を調べてしまわないで、前後から「品詞」が何であるかをまず推測しましょう。そして、「これは名詞でXという単語」と頭に置いておきます。再度登場してくるかもしれません。

- 各パラグラフを読み、そのXが複数回登場してくれば、その単語はそのパッセージ全体でキーワードでしょう。キーワードが分からないのは、正しく理解する妨げになる!どうしてもこの単語の意味が分からないと全体が理解できない!となれば、辞書を引きます。

設問のあるなし

- 設問がある場合は、次に設問を読みます。どこの焦点を当てて読ませようとしているかが分かります。設問には応えようとせず、選択肢は読まないで、設問だけを読みます。どこに焦点を当てるか、心づもりをします。

- 最初にもどって、推定した「トピック」「主旨(main idea)」に沿って、本文を読みます。

- 読み終えたら、設問に回答。ここでは振り返り読みを、できるだけ減らせるように意識して行くことも、読みの強度を高めるのに役立ちます。何度も読めばいいや、という姿勢は読みを強くしません。そのときできなくても「次こそは」と思って挑むことが、読みを変えていきます。

- 設問がない場合は、各パラグラフに何がかかれているか、サマリーを考えてみる、パッセージ全体のサマリー(main idea)を考えてみることが、読むことのゴールです。全体を読みおえて誰かにそのパッセージを伝えようとする時、何をどのくらい説明するでしょうか。それができるようになることを、目標にしてください。

語彙チェック

- 全てを終えてから、ようやく語彙チェックです。解らない単語、気になった単語を必ず辞書を引きノートしておきましょう。単語、品詞、必要な場合は発音のアクセントなど、そして意味を書きます。意味はその文の中での意味を必ず書きます。

- 辞書が重要だとしている意味と、読んだものの中での使われ方は一致しない場合もあります。出逢ったときの使われ方(意味)は下線を引いておいたりして、自分で振り返れるようにしておくと、ノートが一層生きます。

積み重ね読みと3D読み

- 積み重ね読み:その方法は、

- 条件や要件等キーワードから積み重ねていく読み方です。

- たとえば、まずタイトルやテーマ、トピックから文章の内容を推測していきます。

- 文章を読み進みながら、マッピングしていくようにキーワードを拾っていきます。このように、キーワードを拾っていく間に、自分の推測が間違いと感じたら、すぐに軌道修正します。

- 方法は、マッピング以外にも、フローチャートや色分け、イラストに描いてみる、などの方法があります。

- 3D 読み:語句や文を全て平面的に並べて考えるのではなく、内容を立体的にとらえる読み方です。

- 文中の「主役」と「脇役」、そして「背景」「大道具」「小道具」など頭の中に舞台をイメージして、「立体的」に文を読んでいく方法です。

- イメージ力がある人は、この方法をぜひお試し下さい。

読解力を身につけるためには、語彙同士の役割や関連、文の位置関係、情報提示の順序(語彙の順序、文の順序)に着目して、文と文との関連を確認しながら読み解いていく力が必要です。その力の形成には、とにかくい自分のレベルにあった文をどんどん読むこと。読めるようになれば、長文のリスニングもできるようになります。長文のリスニングが不得意だ、という人は、まず読み(音声付き)で、音と文字とを合わせていきながら内容を理解できるようにしていきましょう。

英文和訳

内容が分かっていないのに「和訳できること」を学習のゴールにしていると、もったいないことがおきます。「(適当に語をおきかえて)訳せればよい」?それでは、大量の英語が読めるようにはなっていきません。まず英語をそのまま英語で理解して、内容を整理する事をしてみたことはありますか?ノートして整理する人もいるでしょうし、頭のなかで処理できる人もいることでしょう。目標は、頭のなかで処理をして大量な情報を(本などを含む)を読み取れるようにしていくことではないでしょうか。

和訳する・・・という作業は、本当は英語を理解できるようになってからの「集大成」のようなもの。英語を日本語に置き換えるという作業には、まず日本語力(発想力、語彙力、構文力、遂行力)が必要になります。そして、文の主旨、意図を奥深くつかみ、英語で伝えようとしていることを、遜色なく日本語にし、発信しなおす能力が必要です。(口頭でも記述でもこれができるようなれば、逐次通訳になれますね?)「通訳なんて」と思っている場合には、その学習方法は適していないのかもしれません。(通訳をめざす人は、これを難なくどんどんこなしていかなくてはなりません。)要点がつかめることが最大のポイントです。

********

原文公開:2005年12月13日(フレッシュマン英語授業)、改訂:2013年11月15日

※マジカルワークショップでもお話した内容です。第5回マジカルワークショップまとめ(2011年7月9日)

※参考テキスト:Reading Power 2, 3 (Pearson)

中部大学、小栗成子