日頃あまり触れていませんが、英語で発信しようとする時に、

どうやって「訳」を見つけたらいいですか?

というような質問がよくあるのでお応えしてみます。

和英辞典を引くのなら学習になりますが、「翻訳」と称する単語置き換えツールを使っていては、残念ながら学習にならないので、絶対にいつ何時であろうとも、お勧めしていません。私の授業中、そんな類いのものを開いていたら、即刻イエローカード1枚。それでも使用を続ければレッドカードに。

辞書の選び方はまず開いてみて、面白いと思えるかどうか。分厚さ、字のタイプ、文字色etcは付きあわなくてはならないものなので、嫌だなという印象はないほうがいいです。

学習者として和英を使っていた頃から、和英辞典にはほとんど心ときめかないのですが(関係者の皆様ごめんなさい)「ライトハウス和英(第5版)」は気に入りました。基本語重視という点もさることながら、イラストと写真、そしてコラム部分が実に楽しいです。これなら、学習者の場合、ヒマを持て余すような授業中にも(先生の話しを聞いているふりをしながら)せっせと読んで楽しんでも居られます(笑

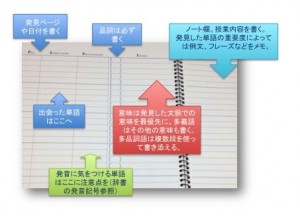

自分が発信しようとしていることは、辞書を引く前に、そしてさらに、辞書を引きながら調整してみていますか?「これかな?」という語彙に出会ったら必ず例文を読みましょう、というお話はいつもの通り。それに加えて、和英の場合は、候補の語について、もちろん和英での例文も見ますが、英和で引き直しをして英和での例文も観察しましょう。忘れがちなのは、そこに込められている語の使い方の部分。ターゲットになっている語は、それを使うルールがあります。忘れずに例からキャッチしてください。そして、類義語にも目を向けましょう。それが学習です。

辞書は引くものです。が、「音読」や発音練習を今日は辞書でやってみよう!とすると、辞書は「安っ」とい感じるものにもなります。辞書も自分のレベルに合わせた、無理のないものから使い倒してください。辞書がへとへとになるくらい使って下さい。ただし、「いつでも引ける」「何でも引く」ではなく、「考えてから、引く」をおすすめしています。

ほとんど和英辞書を使っての学習について触れる授業はありませんが、今度、ワークショップを企画してみます。今考えているのは「英語の丁寧度」という発信について。こういうと失礼になる!相手を激怒させる!という表現と、そうではない表現を比べてみましょうか。

6月のどこかの土曜日で。学生、教職員、OB(まで)参加可能としたいです。

https://webshop.kenkyusha.co.jp/book/978-4-7674-2214-5.html